感觉的分析

作者: 恩斯特·马赫

第四章 感官研究的主要观点

我们现在试图从所达到的观点出发,为我们的特殊目的作一个判明研究方向的展望。

做研究的理智,通过适应,一经获得了把A和B两个事物在思想中联系起来的习惯,就尽可能地保持这种习惯,甚至在情况稍微变更了的地方也是这样。凡是在A出现的地方,就在思想中加上B。这里表述的原理以力求经济为其根源,并且在伟大的研究家的工作中表现得特别显著。这个原理可以叫做连续性原理。

在A和B的联系内实际被观察的每项变异、假如大得足以察觉出来,就会被认为是对于上述习惯的干扰,并且直至这个习惯改变得足以不再感觉到这种干扰时为止,都会被认为是这样。例如,假定我们已经习惯于看到光碰到空气和玻璃间的界线就会偏转。但是,这些偏转在不同实例中有显著的不同。对于每个特殊人射角(A)还不能用一个特殊折射角(B)对应起来之前,由观察一些实例而获得的习惯不能够原封不动地移用于新的实例。到我们发现了所谓折射定律并且熟悉了这个定律所包含的那些规则之时,我们就能够这样做了。

这样,就有另一个原理和连续性原理相对立,并且修正连续性原理。我们把这另一个原理叫做充足规定原理,或充足分化原理。

这两个原理的协同作用可以通过上述例证的进一步分析而得到很好的说明。为了处理光色变化中所显示的现象,必须坚持折射律这个观念,但是,对于每个特殊颜色,也必须用一个特殊折射指数对应起来。我们不久就会看到,对每个特殊温度,也必须得有一个特殊折射指数相对应,诸如此类。

这种过程最后会使我们暂时安心满意,A和B这两件事物被认为是这样联系着,就是说,对一件事物在任何顷刻所观察到的任何变化,都有另一件事物的一个适当的变化相对应。可能发生这种情形:A和B二者都被认为是组成部分的复合体,并且对A的每个组成部分都有B的一个组成部分相对应。例如,当B是一个光谱,而A是要检验的一个化合物样品时,就是这种情况。在这种情况之下,对应于光谱的每个组成部分的,是在分光镜前挥发出来的这种样品的组成部分之一,它与其它组成部分无关。只有对这种关系完全熟悉,充足规定原理才能够满足。

现在假定我们考察一个颜色感觉B,不是从它对于所检验的炽热物质A的依存关系方面,而是从它对于网膜过程的要素N的依存关系方面进行考察。这样做并不会改变我们的观点的种类,只是改变了它的方向。上述观察没有一个失效,要遵守的原理还是一样。当然,一切感觉也是如此。

我们可以就感觉本身直接地分析感觉,即从心理方面分析感觉(如约翰·缪勒所做过的),或者,可以照物理学的方法研究与感觉相对应的物理的(生理的)过程(如现代派生理学家所特别喜欢做的),或者,最后也可以追究从心理方面可观察到的东西和相应的物理(生理)过程的联系。最后这种办法会把我们带到最远的地方,因为照这种方法,观察接触到了一切方面,并且一种研究能支持另一种研究。凡是这种方法显得可以实行的地方,我们都要努力达到这个最后提到的目的。

因为这是我们的目的,所以,连续性原理以及充足规定原理显然只有在下列条件之下才能够满足,这种条件就是:我们始终把同一个N(同一神经过程)和同一个B(这个或那个感觉)对应起来,并且对于B的每个可观察到的变化都发现N的一个相应的变化。假如B从心理学方面可以分解为一些互相独立的组成部分,那末,只有在N中发现和这些组成部分相当的组成部分,我们才可以心安理得。另一方面,假如觉察到B有不能孤立出现的特性或方面,例如乐音的音高和强度,我们就要预期N也有同样的情形。简言之,对于一切从心里方面可观察到的B的细节,我们都必须追寻与它相对应的N的物理细节。

我当然不主张一个(心理方面)单纯的感觉也不能受很复杂的情况的制约。因为这些情况会象一根链条的各个环节那样联在一起,假如这根链条不伸展到神经里,那就不会发生感觉。但是,因为在身体外面不存在发生这个感觉的物理条件时,这个感觉可能是个幻觉,所以我们就认识到某一种神经过程,作为这根链条的最后环节,是感觉的基本的和直接的条件。我们不能设想这个直接条件变化而不设想感觉也变化,反过来也一样。对于这个最后环节和感觉的联系,我们可以认为我们立下的原理是有效的。

这样,我们就可以为感觉的研究建立起一条指导原理。这条原理可以叫做心理的东西和物理的东西完全平行的原理。我们的基本观点不承认这两个领域(心理的和物理的)之间有任何鸿沟。按照这个观点,这条原理几乎是当然的原理。但是,如我多年前做的那样,我们也可以不借助于这个基本观点而提出这个原理,作为指引新发现的原理。

有个一般的假定,认为任何心理的东西都有一个物理的东西相对应,反过来也是一样。我这里应用的原理比这个一般的假定走得更远;这个原理更专门得多。这个一搬的假定业已在好多事例中证明是正确的,还可以断定将来在一切事例中都可能是正确的,并且是一切精确研究的必要前提。我们这里所持的见解不同于费希纳的观点;费希纳以为物理的东西和心理的东西是同一个实在的两个不同方面。首先,我们的见解没有形而上学的基础,只是符合于经验的概括表现。其次,我们不是区别一个不知道的第三者的两个不同方面,而是研究经验所给予的要素间的联系。虽然这些要素,依照联系的方式,时而表现为物理的要素,时而表现为心理的要素,但这些要素总是一样的,仅仅是一个种类的。曾经有人问我,假如不认为心理的东西和物理的东西实质上不同,那末,整个心理物理平行论还会有意义吗?不是纯粹的同语反复吗?这个疑问是由于对我以上的论述发生误会而引起的。虽然一切形式、颜色等等本身是同类的,既不是心理的,也不是物理的;但在我看见一片绿树叶(这是以某些脑过程为条件的事)时,这片树叶的形式和颜色当然和我在研究脑时所发现的形式、颜色等等不同。我所看见的树叶,就它依存于脑过程而论,是个心理的东西,而这个脑过程自身,就它的要素间的联系而论,代表一个物理的东西。并且平行原理对于前一群直接给予的要素依存于后一群要素这个关系是适用的;后一群要素只有通过(也许是复杂的)物理学研究才可以确知(参看本书第36页)。参看附录5。

我也许把这个原理说得有些过于抽象。现在可以立刻借助于具体的例子来说明这个原理。在我有空间感觉的任何场合,无论这种感觉是通过视觉、触觉或其他方式得到的,我都必须假定在一切实例中有同类神经过程。对于一切时间感觉,我也必须假定同类神经过程。

假如我看见大小和形状相同而颜色不同的多个物形,我就追寻与不同颜色感觉相联系的某些相同的空间感觉以及与之相应的神经过程。假如两个物形相似(就是说,它们引起部分相同的空间感觉),那末,相应的神经过程也含有部分相同的组成部分。假如两个不同的旋律有相同的节奏,那末,在这两旋律中与不同的乐音感觉并存的,还有相同的时间感觉以及相同的相应神经过程。假如音调不同的两个旋律是相同的,那末,不管音调多么不同,这些乐音感觉以及它们的生理条件都具有相同的组成部分。假如似乎无限繁多的颜色感觉可以通过心理学的分析(自我观察)简化为六个要素(基本感觉),那末,我们便可以预期相应的神经过程系统也可作同样的简化。假如我们的空间感觉系统表现三方面的复合体的特性,那末,相应的神经过程系统也会呈现这种特性。

并且,这个原理曾经总是多少自觉地、多少一贯地被遵守的。

例如,当赫尔姆霍茨假定每个乐音感觉都有一个特殊神经纤维(及其附属的神经过程),当他将乐音分解为各个乐音感觉,当他把复乐音的相似性归结为相同的乐音感觉(和神经过程)的内容时,这种做法就含有我们这个原理的实践证明。只是他应用得不完全,这在以后还会说明。布鲁斯特(Brewster)被颜色感觉的一个有缺点的心理学分析和不完善的物理学实验引到一个见解,这一见解以为,与红、黄、蓝三种感觉相对应,物理方面也只有三种光,因此牛顿假定有无数种光及其一系列连续的折射指数,是错误的。布鲁斯特可能是轻易地犯了一个错误,认为绿色是个复合感觉。但是,假如他想到完全没有物理光,颜色感觉也可以发生,那末,他就会把他的结论只用于神经过程,而不触动牛顿在物理学领域内的假定-这些假定同他自己的假定一样,是颇有根据的。托马斯·杨(Thomas Young)至少在原则上改正了这个错误。杨认识到,无数种物理光及其一系列连续折射指数(和波长)与少数颜色感觉和神经过程不相冲突,认识到少数间断的颜色感觉实际上对应于三棱镜中的连续折射区(对应于连续空间感觉区)。可是,就是不谈杨在心理学分析上让物理学成见把自己引入迷途,杨也没有完全自觉地、严格一贯地应用这个原理。尽管他开始也假定红、黄、蓝为基本感觉,但是,如迈尔(Alfred Mayer,霍博垦)在一篇卓越的文章中证明的,杨受到武拉斯吞(Wollaston)的一个物理学错误的迷惑,后来把基本感觉改为红、绿、堇色。颜色感觉说通过赫林达到了高度完善的地步,至于这个学说还要朝什么方向改进,我于多年前已经在别的地方指出来了。

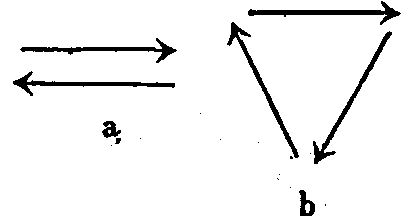

这里我只想简短地叙述一下我关于颜色感觉说的讨论所要说的东西。在近年的著述中,我们常常碰到一种断言,说赫林所采取的六个基本颜色感觉,即白、黑、红、绿、黄、蓝,是达·芬奇最先提出,后来马赫和奥柏德(Aubert)又提了出来的。就达·芬奇而论,鉴于他那个时候所流行的见解,我一开始就以为这一断言极可能是以一个错误看法为依据的。让我们听听达·芬奇本人在他的《绘画论》里说的。“第254条。单纯的颜色有六个。其中的第一个是白,虽然哲学家们不承认白,也不承认黑是在颜色之列;因为白是颜色的原因,而黑是没有颜色。但是,因为画家没有黑白就一事无成,所以我们要把这两者也包括在其它颜色中间,说在这个分类中,白色是单纯颜色中的第一个,黄是第二个,绿是第三个,蓝是第四个,红色是第五个,黑是第六个。并且我们要让白代表光,没有光就看不见颜色,让黄代表土,绿代表水,蓝代表空气,红代表火,而黑代表在火素之上的暗,因为在那个地方没有日光能够施展威力和因此可以照射的物质或固体”。“第255条。蓝和绿自身并不是单纯颜色。因为蓝是由光和暗合成的,如空气的蓝是由最完全的黑和完全纯粹的白构成的。”“绿是由一个单纯颜色和一个复合颜色构成的,即由黄和蓝构成的。”这就足够证明达·芬奇是部分地讲到对于颜料的观察,部分地讲到自然哲学概念,而没有涉及基本颜色感觉这个题目。达·芬奇的书所包含的种种奇异而深刻的科学观察引起一种信念,认为那些美术家,尤其是达·芬奇本人,是后来不久的伟大科学家的真正先驱。这些人为了要以令人喜悦的方式再现自然,而不得不理解自然,他们以纯粹愉快的心情去观察自己和别人。但是,象格罗特(Groth)在《作为工程师和哲学家的达·芬奇》一书中归功于他的一切发现和发明,达·芬奇却远远没有做出来。我关于颜色感觉说所发表的零散见解是完全明白的。我假定了白、黑、红、黄、绿、蓝六个基本感觉和在网膜内与此相对应的六个不同的(化学)过程(不是神经纤维)。(参看《赖歇特和杜步瓦文库》,1865年,第633页及其后)。作为一个物理学家我当然熟悉补色的关系。但是,我的观点是,两个互补过程合起来引起一个新的——白的——过程。(前引书,第634页)。我高兴地承认赫林的颜色感觉说的大优点。在我看来,这些优点如下。首先,黑的过程被认为是对白的过程的反作用。我能够更好地领会这个看法所含的便利,因为正是黑和白的关系给我以最大困难。其次,红和绿、黄和蓝也被认为是相对抗的过程,它们不产生一个新过程,而是互相抵消。按照这个见解,白不是后来产生的,而是事先已经存在的,并且一个颜色在被它的补色抵消之后,还会存留下来。赫林的学说只有一点我还不满意,这就是,我们难于理解为什么黑和白这两个相反的过程可以同时产生并同时感觉到,而红和绿、蓝和黄却不是这样。对赫林学说的一个进一步的发展部分地克服了这个难点。对这种关系的完全解释无疑在于疱利(W.Pauli)所提供的那个证明。庖利证明,在胶质和活物质中,有些过程可以由相反的过程沿着同一道路(homodrom)造成逆转,如a图所示;其他过程则只能由相反的过程沿着不同道路(heterodrom)造成逆转,如b图所示。我自己好久以前就已经证明,某些感觉是作为正数与负数而互相联系起来的(例如,红和绿),其他感觉则没有这种关系(例如,白和黑)。假如我们同意庖利的看法,假定赫林所说的两个相反的颜色过程,相当于红和绿的是同渠道的,而相当于白和黑的是异渠道的,那末,一切困难就都克服了。

所引的这些例证足够说明上文提出的研究原理的意义,同时也证明这个原理不是完全新的。好些年前,在我将这个原理明确提出来时,我没有其它企图,只是要使我自己完全弄明白我很久以来就已经有点本能地感到的真理。

相似性必须以部分的相同、部分的等同为基础,因而遇到相似的感觉时,我们就必须追求它们共有的相同成分以及相应的共有的生理过程,这在我看来,是一个简单而自然的假定,甚至于是个几乎自明的假定。可是,我希望读者十分明白,这个见解并没有得到普遍的同意。我们经常发现一些哲学著作主张,绝不涉及这种相同的成分,也可以观察到相似性。例如,一个生理学家可以对这里所讨论的原理说如下的话:“应用这个原理于上列问题,使他(马赫)问道:对应于这样假定的感觉性质的生理因素是什么?在我看来,在一切定理和原理中,似乎没有比这个原理更可疑,引起更大的误会的了。假如它不过是所谓平行原理的改写,那末,它就既不能认为是新的,也不能认为是特别有效的,而且也不值得这样加以重视。另一方面,假如它要表明,对于我们可以提示的每个有心理统一性的东西,对于每种关系,对于每个形式,简言之,对于我们可以用一般观念表示的每个东西,都必须和一个生理过程的特定要素或部分相对应,那末,我相信,这个公式只能被认为具有可疑的和引人到迷途的特性”。并且,我被认为是主张对这个原理(在第49页所作的保留条件下)必须从这种“可疑的和引人到迷途的”意义上来了解的。我必须完全让读者自己选择,他是要陪着我前进,同我进入由我们的原理所明白规定的那个初步研究阶段呢,他还是拜倒在反对我的人的权威之下,要走回头路,只满足于考虑他遇到的困难呢。假如他选择前一行动,我希望他会发现,在比较简单的实例解决之后,更深刻、更抽象的相似性的实例的困难就不再显得象以前那么可怕了。我此刻要再说的只是:在相似性的这些复杂的实例中,相似性的发生不是由于有一个共同要素,而是由于有一个共同的要素系统,如我在讲到概念的思维时要充分说明的那样(参看本书第十四章)。

因为我们不承认物理的东西和心理的东西之间有真正的鸿沟,所以,在感官研究上,一般物理学的观察同特殊的生物学的观察一样可以使用,就是当然的事情了。依据进化论的见解,只要假定我们是研究一个活的机体,这活的机体具有特殊的记忆、特殊的习惯和举动形态,而这是起源于长久的、多事的种族历史,那末,当我们把感官与“灵魂”所观察的物理仪器相比拟时,在我们看来,难以理解的好多事情就都成为十分显而易见的了。感官自身就是灵魂的片段;它们自身就做了部分的心理工作,而把完成的结果传给意识。我想在这里把我对这个题目要说的话简略地概括起来。

把进化论一般用于生理学、特别是用于感官生理学这个观念,在达尔文以前,斯宾塞已经提出(1855年)。通过达尔文的《情绪的表现》这部书,这个观念得到了巨大的推动。后来舒斯特尔(P.R.Schuster)讨论了(1879年)有没有达尔文意义上的“遗传观念”这个问题。我也曾表示赞成把进化论应用于感官学说(《维也纳科学院会刊》,1865年10月)。关于进化论在心理生理学中的应用的最好的和最有启示性的讨论之一,见于赫林的科学院周年演讲。事实上,假如我们想到双亲的局部机体外迁而成为新个体的基础,那末,记忆和遗传就几乎合为一个概念了。这个想法使遗传几乎象美国人说英语、他们的国家制度在好多方面类似于英国的那样,对我们是可以理解的。有机体具有无机物似乎缺少的记忆,这方面的问题当然并未由此得到讨论,而是依然存在(参看本书第五章和第十一章)。假如我们要避免不公正地批评赫林的学说,我们必须看到他是采用了记忆这个概念的较为广泛的意义。他认识到,机体的种族历史铭刻在它们身上的永久痕迹和个体生活遗留在意识内的很快消逝的印象之间有近似关系。他认识到,一度引起的过程在反应一个轻微刺激时的自发再现,实质上是同一过程,无论这个再现能不能在意识的狭窄范围内观察到。在一个长系列的现象中看到这个共同特点,是一个实质性的进步,即使这个基本特点本身还依然没有得到解释。最近魏斯曼认为死也是遗传现象(《论生命的持续》,1882年)。他这本可以称赞的书也颇有鼓舞人心的作用。遗传过程终止之后才出现于亲体的一个特性,还会被遗传下来;从这件事实中看到的困难大概只存在于陈述方式里。当我们考虑到身体细胞的繁殖能力能牺牲生殖细胞的繁殖(如魏斯曼所证明的)而增长时,这个困难就消失了。因此,我们可以说细胞集合体的生命加长和生殖减少是互为条件的两个适应现象。——我在做中学生时,听说由南半球移来的植物在我们这里开花的时候是它们的原生地的春天。我现在还活生生地记得这个报导在我心里引起的震动。假如这个说法是对的,那末,即使要承认所涉及的主要之点是生命现象的周期性,我们还可以当真说植物具有一种记忆。动物的所谓反射动作可以自然地解释为意识器官之外的记忆现象。洛勒特(Rollet)在用除去脑子的鸽子做实验时,我曾亲眼看到他那里有这样一个很奇异的现象(我想是在1865年)。任何时候这样的鸽子的脚被放在冷的液体中,无论液体是水、水银或是硫酸,它们就渴。因为一只鸟通常在解渴时要把它的脚弄湿,所以我们很自然地产生了一个见解,认为这是一个合乎目的的习惯,它起因于生活方式,而通过遗传固定下来,即使意识消除了,也会在遇到适当的刺激时,象时钟那样准确地出现。戈尔茨(Goltz)在他的奇书《蛙的神经中枢》(1869年)以及后来的著作中描述了许多这样的现象。——我要利用这个机会再讲一些观察。我回忆这些观察是感到很大愉快的。在1873年的秋假期间,我的小男孩拿了一只才出生几天就从窠里掉下来的麻雀给我,并且要把它养大。这件事可不那么容易。人不能引这只小生物咽东西,强迫它吃,又免不了让它受折磨,这必然会很快把它弄死。我那时做过如下的设想:“无论达尔文的理论对不对,假如新生的小孩没有吃奶的预成器官和遗传冲动,假如这种器官和冲动不能由适当的刺激十分自动地和机械地发动起来,新生小孩就必然会死亡。鸟必定也有相似的(另一形式的)东西”。我尽力去发现这个适当刺激。将一只小虫子插在一根尖棍子上,让它在这只麻雀的头旁边很快地摇来晃去。这只鸟立刻张开它的喙,拍拍翅膀,渴望把这个献给它的食物吞咽下去。这样,我就发现了发动这种冲动和这种自动动作的合适的刺激。这只麻雀看来长得更强壮了,也更贪食了;它开始攫取食物,并且有一回抓到了一只用棍子偶然打得掉到桌子上的小虫;从此它就不客气地自动地吃东西了。它的智力和记忆越发展,所需要的刺激也就越小。在达到独立生存的过程中,这只麻雀渐渐地表现出麻雀类的一切行径,而这些行径并不是它亲自学到的。白天,在智力清醒时,它对人信任而友好;到晚间,它就经常做出别的表现。它变得胆怯。它总是找房间的最高地方,在受到天花板的阻拦而不能再上去时,才安静下来。这又是另一个合乎目的的遗传习惯。黑暗来到时,它的行动完全变了。如果接近它,它就蓬松起羽毛,开始发出嗤嗤声,表现得万分惊慌,做出真正怕鬼的表现。对于一种在平常情况下可能随时被怪物吞噬的生物,这种恐惧也是完全有根据的和合乎目的的。

最后这个观察支持了我的一个已经形成的意见,就是认为我的孩子们怕鬼不是起源于幼时常听的故事(我曾小心地不让他们听到这些故事),而是天生的。我的一个孩子看见放在黑影中的靠椅就心里不安;另一个在晚间小心地避开火炉边的煤斗,特别是在煤斗盖子开得象张大口的上下颚时。怕鬼是宗教的真正生母。在智力坚强的人看来,神话甚至在未编造以前就已被驳倒了。对于神话的科学分析或大卫·施特劳斯之流的审慎的历史批判,都还不会立刻废除和扫掉这些东西。一个那么长久地满足过实际经济需要、并且现在还部分地满足这种需要的动机(怕更坏的事,希望更好的事),会长久地继续地存在于神秘的、无法检验的、本能的思想系列中。正象无人居住的岛屿上的鸟只有经过许多世代才学得怕人(根据达尔文的看法)一样,我们只有经过好多世代之后才会消除那个无用的、叫做“毛骨竦然”的习惯。每回《浮士德》上演都可以使我们懂得我们还多么暗中同情于巫术时代的见解。对于人来说,对自然界和人的生存条件的精确知识比对不知道的事物的恐惧会逐渐变得更为有用。并且对人来说,一切事情中最重要的早晚是要防备那些凶暴地压迫自己或以迷乱理智和情感的手段来阴险地摆弄自己的人们。我在这里还想叙述一个奇异的观察,我是从我父亲那里得知这个观察的(他是一个热情的达尔文主义者,在他生命的后期是克拉因的一个地主)。他大量养蚕,在橡树林中露天养橡蚕等等。平常的吃桑叶的蚕好多世代养在户内,因此变得极其拙笨而不能独立生存。到这种蚕要变蛹时,人习惯于给它们预备一捆一捆的干藁,让它们在上面作茧。有一天,我父亲忽然想不给一批蚕预备惯用的藁捆了。结果,这些蚕大多数死亡了,只有一小部分天才的蚕(有最大的适应能力的蚕)作了茧。到底是不是象我妹妹相信她观察到的那样,一代的经验显然为后继的第二代所利用,这还是需要进一步加以研究的问题。摩尔根(C.LloydMorgan)使用小鸡、小鸭等等进行的实验(《比较心理学》,伦敦,1894年)证明,无论如何,就较高等的动物而论,除了反射动作之外,几乎没有什么是天生的。新孵出来的小鸡立刻开始很有把握地啄它看到的一切东西;但是,对于什么是适宜于啄吃的,它必须从自个儿的经验学到。机体越简单,个体的记忆所起的作用就越小。从这些可注意的现象,我们无须引出关于“无意识”的神秘论。一种超越个体生命的记忆(在上文规定的较广的意义上的)就会使这些现象成为可理解的。一种斯宾塞-达尔文意义上的心理学,以进化论为根据,以详细的实证研究为支柱,会比从前的一切推测产生更丰富的成果。——我的这些观察和考察,在施奈德(Schneider)的可贵的著作《动物的意志》(莱比锡,1880年)出版之前,早已做完和写出了。施奈德的这部书包含着好多类似的观察和考察。虽然他在自然科学领域内关于感觉与物理过程的关系、物种生存的意义等等的基本见解和我的见解实质上不同,虽然我主张,例如,区分感觉冲动和知觉冲动是十分多余的,但他论述的细节只要没有被摩尔根的实验弄成可疑的,我几乎全部同意。——魏斯曼的《论遗传》(耶拿,1883年)一书可能给我们关于遗传的见解引起一场重要的革命。魏斯曼认为,由使用而获得的特性的遗传是不大可能的,并且见到生殖基素的偶然变异和生殖基素的选择是最重要的因素。无论我们对魏斯曼的学说采取什么态度,他所引起的讨论必然会有助于阐明这些问题。人们确实不能不承认他叙说这个问题的方式几乎具有数学的准确性和深刻性,并且也不能否认他的论证有巨大的力量。例如,他说无性蚂蚁的奇特的、非凡的体形显然起源于使用和适应,这些体形与能生殖的蚂蚁的体形相差那么显著,不可能发生于通过使用而获得的特性的遗传,这些话是很有启发性的。曾经形成过新种,这些新种能维持自己的新种特性并将这些特性遗传下去,又能够在其它情况之下改变自己——这种事实看来明白证明外界影响可以改变生殖基素本身。因此,包围种质的身体确实会对种质发生一些影响(如魏斯曼自己承认的那样)。这样,即使(根据魏斯曼的论述)不可以再预期个体使用的结果能直接传给后代,但也不能完全排除个体生命对它的后代的影响。我们在抱着生殖基素发生偶然变异的观念时,必须记住偶然性不是一个作用原理。当种类不同的、周期不同的各个情况完全合乎规律地发生作用,在一起同时出现时,这些情况互相部分地重叠起来,使得人们不可能在任何特别实例中看到有任何规律。但是,这个规律会在较长的时间过程中表露出来,使我们可以计算结果的某些平均值或概率。没有一个这样的作用原理,偶然性、概率是毫无意义的。但是,哪个作用原理可以被认为比亲体对于生殖基素会有更多的影响呢?——我个人不能想象物种会受变化着的情况的影响,而这种情况不会同样影响个体。并且,我确知我自己随着每个思想、每个记忆、每个经验而变异;这一切因素无疑会改变我的全部实际行动。

虽然几乎是不必要的,但我愿意明白地说,我认为无论什么形式的进化论都是一个自然科学的作业假设,它可以被改变,可以被弄得更精确,就它便于暂时理解经验所给予的材料而论,是有价值的。我曾亲眼看见达尔文的著作在我的年代不特给予生物学,而且给予一切科学研究以强大的推动力,所以,在我看来进化论的价值当然就更大得多了。但是,我不愿与任何低估进化论价值的人争论。在1883年和1886年我已经指出,科学研究的进展有必要使用更精确的、通过研究生物学事实本身所得到的概念。所以我绝不是没有理解,就反对如杜里舒所作的那种研究。但是,杜里舒关于我对进化论的态度所作的批评是不是合理,我宁愿让那些不顾这种批评而仍然愿意费力阅读我的著作的人们作出判断。

我们决不害怕把目的论的考察方式作为研究的辅助方法。诚然,把事实归于一个不知道的、自身成问题的“世界目的”,或归于一个同样成问题的生物目的,并不会使我们更加理解这种事实。可是,关于某个功能对于机体的实际生存有什么价值的问题,或是这个功能对于保存机体有什么贡献的问题,却可能有助于理解这个功能自身。当然,我们不可因此而认为,当我们发现一个功能对于物种的生存是必要的时候,我们就象多数达尔文主义者表示的那样,已经“从机制方面解释了”这个功能。达尔文本人是完全没有这样的浅见的。一个功能用什么物理方法发展起来,这始终是一个物理学问题;而机体的有意的适应是怎样进行的,是为了什么,则始终是一个心理学问题。物种的保存仅仅是科学研究的一个实际的、很有价值的出发点,并不是最后的和最高的出发点。的确有些物种毁灭了;也的确有些新物种产生了。因此,求乐避苦的意志必然远远地超出了保存物种的目的。值得保存物种时,这个意志就保存它;物种不再值得生存时,这个意志就毁灭它。假如这个意志只是以保存物种为目的,它就会作无目的的、恶性循环的运动,既欺骗一切个体,也欺骗自己。这就是物理学中恶名昭著的“永动机”在生物学中的相应体现。认为国家以自身为目的的政治家,也是陷入同样的荒谬见解里去了。

------------------