感觉的分析

作者: 恩斯特·马赫

第十二章 时间感觉

研究时间感觉要比研究空间感觉困难得多。许多感觉都是与其他感觉一起出现的,而唯独不与明显的空间感觉一起出现。但时间感觉却伴随着任何其他感觉,而不能全然与之分离。因此,我们在研究中指出了要注意时间感觉的变化。与这种心理学难题相关的还有另一难题,即那些与时间感觉相结合的生理学过程还很少被人知晓,要比对应于其他感觉的过程更加深邃,更加隐蔽。所以,我们的分析主要限于心理学方面,而不象在其他感觉领域里至少部分地可能做到的那样,也研究物理学方面。

要素的时间次序在我们心理生活中所起的重要作用,几乎不必特别强调指出。这种次序差不多比空间次序更重要。时间次序的颠倒比空间形式的上下颠倒在更大的程度上歪曲了一个过程。时间次序的颠倒简直造成一种不同的新经验。因此,言语与诗词中的词汇只能在体验到的次序中再现出来,而不能在它们一般具有迥然不同的意义、甚至丝毫没有意义的那种颠倒次序中再现出来。如果发音颠倒或留声机倒行使整个声音次序都出现颠倒,我们就再也认不出言语中的各个词组了。特定的回忆只与词汇中的特定声音次序相结合,只有特定的回忆对应于词序按一定次序被唤起时,这些回忆才联合到一起,产生出特定的意义。但声调的次序和简单的格律——其中习惯与联想无论如何起着很小的作用——也会因为时间次序的颠倒而无法辨认。关于很基本的表象或感觉,它们的时间次序本身构成它们的回忆映象的一个部分。

如果我们把时间理解为感觉,则在一个按ABCDE行进的序列中,某个环节,例如C,单纯引起对后继环节的回忆,而不引起对先行环节的回忆,这就不令人诧异了。诚然,对一座建筑物的回忆映象并不是随着屋顶向下翻转而突然浮现出来的。此外,器官B是在器官A之后被刺激得兴奋起来,还是相反,这似乎也不是没有差别的事情。这里可能有一个生理学问题,随着这个问题的解决,才有可能在确定意义上完全了解再现系列过程的基本心理学事实。与这一事实可能有联系的是,兴奋分别按照它进入有机体的那个出发点,沿着完全不同的途径传播自己,就象第76页的考察与图12关于物理情况解释的那样。甚至在一个完全均匀的原等离子体中两个兴奋从两个等距离的点出发,均匀地扩散时,它们也会在后来受到刺激的点上密切会合起来。因此,刺激的次序甚至在最简单的情况下也不可能是无差别的。

假定在律音C之后的是律音D,则这里得到的印象完全不同于在C跟着D时得到的印象。造成这种情况的原因主要在于两个律音本身,在于它们的相互作用。这是因为,如果我们把两个律音之间的休止期作充分的延长,我们就完全不再可能分辨这两种情况。我们在颜色的序列中,或一般在任何种类的感觉的序列中也能看到类似的情形。但是,如果在律音A之后的是一种颜色或气味B,则我们总会知道,B是在A之后来的,在这里,A与B之间的休止期的度量也在本质上完全不受它们的性质的影响。因此,必定还有一种过程,它不受感觉性质变化的影响,完全不依赖于这种变化,而且我们可以用它来度量时间。我们确实能用完全异质的感觉,诸如各种律音、颜色、触觉印象等等,造成一种节奏。

因此,一种确定的、特殊的时间感觉的存在,在我看来是毫无疑问的。两个彼此并列而律音序列迥然不同的节拍有同一节奏,这是直接识别出来的。这并不是理智或思考的事情,而是感觉的事情。正象我们能看到空间形式相同而颜色各异的物体一样,我们在这里也察知两个时间形式相同而音色各异的律音形成物。正象我们在一种情况下直接察觉出相同的空间感觉组成部分一样,我们在这里也觉察出相同的时间感觉组成部分或节奏的相同。

当然,我们主张直接的时间感觉仅仅存在于很短的时间里。我们对较长的时间的判断与度量,是通过回忆其中发生的过程作出的,因而也就是通过把它分解为我们能直接感觉到的极小部分作出的。

当我听到若干次完全类似的打钟声时,我就辨别第一次、第二次、第三次等等。作出这种分辨的标志的也许正是与打钟结合在一起的随想或其他偶感吗?我并不相信每个人都愿意认真坚持这个看法。如果这个看法是真的,我们的时间度量会多么不确实可靠呵;如果那偶然的想法与感觉的背景从记忆中消失了,我们的时间度量会变成什么呢?

当我思考某种东西时,我所不注意的钟表却在打钟。在它打过点以后,能使我感兴趣的事情是计算打钟的次数。实际上,在我的回忆里清楚地浮现出一次打钟、两次打钟、三次打钟、四次打钟,这时我把自己的注意力完全倾注于这种回忆,正因为如此,我在打钟时思考过的东西就在那个瞬间从我这里完全消失了。我能凝神注意打钟的假想背景在这时对我是不存在的。因此,我是靠什么把第二次打钟同第一次打钟区分开的呢?我为什么不把所有这几次打钟都视为一次打钟呢?因为每次打钟都与一种和它同时浮现的特殊时间感觉结合在一起。同样,我也靠一种特殊的时间感觉,把回忆映象与我幻想的产物区分开,而这种时间感觉并不是当前瞬刻的时间感觉。

既然我们只要有意识,就总是有时间感觉,所以,很可能时间感觉是与那种必然同意识结合的有机消耗相联系的,我们感觉到注意力所做的功是时间。在努力注意时,时间对我们变长,在轻松工作时,时间则对我们变短。在知觉不敏的状态中,当我们几乎不注意我们周围的环境时,时间飞快地过去了。当我们的注意力完全用尽时,我们就入睡了。在不作梦的睡眠中也缺乏时间感觉。在昨天与今天之间通宵熟睡,昨天只是通过理智的纽带同今天联结起来,而不顾及不变的共同感受。

我已经在以前的场合指出,物种相同而大小不同的动物可能有不同的时间度量。但随着年龄的增长,时间度量也就似乎改变了。与我少年时期的白昼相比,现在的白昼对我显得多么短促!当我回忆起我在少年时期看过的天文钟的报秒时,这种报秒现在对我显得业已明显加快。我的生理学时间单位已经变大,这个印象我是无法摆脱的。

只要我在醒着,意识器官的疲乏程度就在不断地提高,而注意力所做的功也在同样不断地增长。与注意力所做的较大的功相结合的感觉对我们表现为较晚出现的感觉。

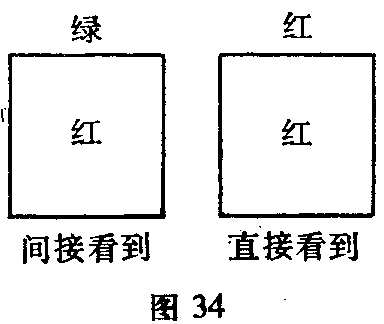

正常的与非正常的心理现象看来都很符合于这种观点。因为注意力不能同时在两种不同的感官上延伸,所以它们的感觉不可能由于注意力所做的功绝对相等而会合到一起。因此,一种感觉显现得比另一种感觉较晚。但根据同样的理由,也可以在同一感觉领域看到所谓天文学家的个人视差有这样的类似现象。大家知道,在肉体方面较晚发生的视觉印象在某些情况下却可以显现得较早。例如,外科医生在抽血时看到的,首先是血液的流出,然后才是刺针的插入。德沃拉克(Dvorak)在几年前按我的希望所做的一系列实验里表明,这种关系是可以随意确立的,因为注意力凝视的对象(甚至在实际迟滞1/8-1/6秒时)也显现得比间接看到的对象较早。很可能,外科医生的已知经验能用这种情况加以解释。但注意力从它所凝视的地点转向另一地点需要的时间,则可由我提出的下列实验来表明。两个深红色正方形,边长2cm,相距8cm,放在黑色背景上,在完全黑暗的状态中用眼睛看不到的电火花来照明。直接看到的正方形显得是红色的,间接看到的正方形则显得是绿色的,并且往往颜色很深。因此,迟滞的注意力已经在普尔基尼正后像的发展阶段中发现了间接看到的正方形。带有两个相距较近的发红斑点的盖斯勒管,在个别放电的过程中也显示出同样的现象。

在细节方面我必须援引德沃拉克的论著。特别有趣的是德沃拉克关于不同时的印象的体视(双眼)组合所做的实验。新近的这类实验是由桑福德(Sandford)和闵斯特堡做出的。

我已经反复观察了这方面的一种有趣现象。我曾经坐在我的房间里潜心工作,在隔壁的房间里则在做爆炸试验。这时通常会出现一种现象,即我首先悚然惊颤,然后才听到爆炸声。

因为在梦境中注意力特别迟钝,所以在这种情况下就出现了极其奇怪的记错日期的现象,并且我们每个人都有做这类梦的经验。例如,我们梦见一个对我们进行袭击和开枪的人,我们突然惊醒,但察觉到造成这整个梦境的却是一个东西。这时我们可以合理地假定,声音刺激同时进入了不同的神经通道,在这里不论次序怎么颠倒,都会被注意力遇到,就象我们在上述观察中首先察觉一般的兴奋刺激,然后才察觉爆炸的响声。当然,在许多情况下,假定感官感觉交织到过去已经存在的梦象中,也足以作出解释。

假如有机体的消耗或疲乏素的积累可以被直接感觉到,则我们一定可以预料在梦境中有时间的倒退。如果消耗与补偿的过程被理解为庖利意义上(参看第56页)的不同道路,这种困难就不存在的。梦中的古怪事情几乎全部可以归结为有些感觉与表象根本没有进人意识,而另一些感觉与表象进入意识则太难、太晚。联想的惰性是做梦的一个根本特点。理智往往只是部分地入睡。我在梦中与早已死去的人作很合理的交谈,但并未回忆起他的死亡。我向一位友人谈到第三个人,而这位友人本身也是我所谈到的人。我在梦中思考一个梦,就它的古怪的情节认出它是梦,而同样又不对它感到困惑。我曾经很逼真地梦见一个磨坊。水离开磨坊,向下流入一条倾斜的渠道,并且就在磨坊的旁边,又向上流入另一条同样倾斜的渠道,进入磨坊。我丝毫未曾因而感到困惑。当我对空间问题颇有研究时,我梦见在森林中散步。我突然察觉树木的透视位移有缺陷,并就这一点认出自己在做梦。但立刻也出现了位移下落不明的现象。在梦境中我看到我的实验室里有一个盛满水的烧杯,蜡烛在其中静静地燃烧。我想,“蜡烛是从什么地方得到氧的呢?”“氧是在水中吸收的”。“燃烧的气体到哪里去了呢?”水中的火焰向上冒气泡,我也不感到困惑。罗伯特(W.Robert)作过出色的观察,他发现,主要是一些知觉与想法在白天受到干扰,末被推勘到底,而在梦中不断交织到一起。实际上,我们经常在早先白天的体验中就可以找到梦中的各个要素。所以,我几乎肯定能把关于水中灯火的梦归结为我演讲时用水下电炭火所做的实验,把关于磨坊的梦归结用第117页图18中的装置所做的实验。在我的梦里视觉幻象起着主要作用。我很少做关乎声音的梦。然而我清楚地听到梦中的交谈、铃响与音乐。任何感觉,甚至味觉,都会在梦里起作用,即使更为罕见。因为在梦中反射兴奋有很大提高,而良知由于联想的惰性有很大消弱,所以人在梦中几乎能犯任何一种罪行,而在苏醒阶段则会经受极大痛苦。谁让这样的体验影响自己,谁就会严重怀疑我们讲求公平的方法的正确性,这种方法就在于用另一种不幸未改善一种不幸,用令人愤慨、周密蓄谋、残酷无情和威严庄重的方式,把另一种不幸加到一种不幸上。我不想放过给读者推荐曼纳欣(M.de Manaceine)的优秀著作的机会。第165、195、196页关于用暂时联想解释心理生活的不足之处所说的,也适用于做梦。还应补充说明,觉醒意识久已忘却的东西的最轻微的痕迹,对健康状况与心理情绪的最微小的干扰———它在忙碌的白天退居次要地位——都能在梦中发挥作用。杜·普莱尔(Du Prel)在其《神秘主义哲学》里(1885年第132页)用富有诗意而又真实无误的方式,把这个过程与日落后天空星辰微照的可见过程加以比较。这本书包含着许多值得注意的深刻见解。正是那种把自己的批判眼光指向最近可以探讨的对象的自然科学家,读这部书会感到高兴,得到好处,而不会由于作者的倾向,对光怪陆离、神奇莫测与异乎寻常的现象迷惑不解。

如果时间感觉是与有机消耗的不断增长相结合的,或者说,是与注意力所做的功的同样不断增长相结合的,则可理解为什么生理学时间正象物理学时间一样不是可逆的,而是只能在一个方向上流逝。有机消耗与注意力所做的功在我们醒着时,只是增长,而不减少。两个彼此并列的、对眼睛与理智表现出对称性的节拍,决没有在时间感觉方面显示出任何相同东西。一般说来,在节奏与时间领域决没有什么对称。

设想“意识器官”在很小的程度上能够有一切特殊能量,认为每个感觉器官仅仅能表现其中的少数能量,这可能是一个虽然还不完善但又明显而自然的观念。与感官感觉相比,表象中有阴影的、消逝的东西即由此而来,而表象必定是通过感官感觉不断得到营养与恢复。把意识器官用作一切感觉与回忆之间的联结桥梁的能力,也是由此而来。我们还应设想,与意识器官的任何特殊能量相结合的是一种特殊的能量,即时间感觉,以致意识器官的任何特殊能量若无时间感觉,就不可能被激发起来。假如在表面上看,这另一种特殊能量在生理学中似乎是多余的,并且仅仅是ad hoc〔事后〕杜撰出来的,那么,我们则可以立即认为它有一种重要的生理学功能。如果不是这种能量维持着营养脑的工作部位的血流,把血流引导和调节到执行使命的地点,情况又会怎样呢?我们关于注意力与时间感觉的观念也许由此得到了很坚实的基础。可以理解,只存在着一种联贯的时间,因为一种感官上的局部注意力总是仅仅从整个注意力里分出来的,并受整个注意力的制约。

接近于这样一种观点的是莫佐(Mosso)的体积描记法论著以及他对脑血循环的观察。詹姆士对这里说出的猜想也小心谨慎地表示同意。这个猜想的比较确定、比较详细的表述形式,詹姆士认为值得企及,可惜我不可能在这里提出。

如果我们观察若干次类似的打钟声,只要打钟的次数很少,我们在回忆中就能把每次打钟声与其他打钟声区别开,并计算出次数。但如果打钟的次数很多,则我们虽然也能把最后的几次相互区别开,但不再能把最初的几次区别开。如果我们不想在这种情况下陷于错误,我们就必须在钟响时进行计算,即把每次打钟同序列符号随意地结合起来。这种现象完全类似于我们在空间感觉领域中观察到的现象,也应根据同一原理加以解释。在我们向前走路时,我们虽然感觉到我们在离开一个出发点,但这段距离的生理学度量并不与几何学度量成比例。这样,流逝的生理学时间也就在透视方面收缩到一起,而它的各个要素很少能被分辨出来。

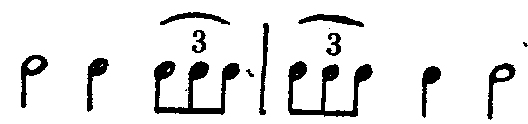

如果存在着一种特殊的时间感觉,则不言而喻,两个节律的等同是能直接认出的。但我们也不可不察,同一个物理学节律在生理学方面可以有很不同的表现,正象同一个物理学的空间形式按照它所处的位置可以对应于不同的生理学空间形式一样。例如,用并列的律音标出的节律,分别按照我们把粗短的、或细长的或虚划的垂直线段视为拍节线段,而显得完全不同。与此有关的情况显然在于:(由重音引导的)注意力是放在1,2或3,就是说,对应于先后相继的节拍的时间感觉可以与不同的节拍感觉加以比较。

在一个节律中的一切时间都延长或缩短时,就产生了一个类似的节律。但只有在这延长或缩短不超过某个恰好给直接时间感觉设定的限度时,这个节律才能被感觉到是类似的节律。

下述节律在生理学方面显得类似于上述节律,不过,只有在两个节律中符号相同的节拍线段能得到承认,因而注意力放在同系时点时,才是如此。两个物理学时间结构,在一个结构的一切部分就象另一个结构的同系部分那样,彼此成同一比例时,就可以称为类似的。但只有上述条件也得到了满足,才出现生理学的类似性。此外,就我所能作出的判断而言,只有两个节奏的时间比例用很小的整数表示出来,才能认出这种比例是相同的。因此,我们真正直接察觉的仅仅是两个时间的相等或不相等,而在后一情况下之所以能认出这种比例,仅仅是由于一个部分简单地并入了另一个部分。这样就说明了我们在制作节拍时为什么总是把时间分为一些绝对相等的部分。

这就使我们可以猜想,时间感觉是与周期性的或节奏性的重复过程有密切联系的。但象偶然尝试的那样,我们几乎无法证实,一般时间度量是以呼吸或搏动为基础的。无论如何,这类问题不那么简单。当然,也在动物躯体中进行着许多过程,而我们却不会认为它们对时间、节奏或节拍有特殊敏锐的感觉。当一辆二套马车经过我的住宅时,我能长久地听到两匹马的蹄声以完全合乎规则的周期重合与交替着。所以,每匹马都保持着它自己的节拍,而不顾另一匹马的节拍,也不与之配合。但这种行为对于搭档在一起的两个人来说则几乎是不可忍受的。瓦拉舍克提到马缺乏节拍感,也提到马戏表演中维持节拍感的外貌的困难。节拍感直接依靠的几乎不是粗糙的躯体过程。倒不如说,节拍感可以归结为更大的心理敏感性,由于这种敏感性,细微的心理环境决定了注意力去重视一种在其他方面无关紧要的过程。但是,如果精心观察合乎节拍的过程,并且把这种观察总是当作轻微的干预或模仿,则心理功能、最后甚至于粗糙的躯体功能本身,就都变得合乎节拍了。

沃拉沙克博士也在一次交谈中向我作过一个说明,我想用他自己的话把它复述如下:

“凡在感觉与鲜明的情绪色彩结合起来的地方,时间量值都达到大幅度的下降,这与时间感觉依赖于有机消耗的假设是一致的。这既对充满强烈快感的时间延续是适用的,也对充满不快感的时间延续是适用的。反之,游动于情绪色彩的无差别量值中的感觉则与相对模糊的时间感觉结合在一起。这些事实表示,属于时间感觉和情绪的神经过程显示出某种类似性。

实际上,情绪心理学理论的一切尝试都把情绪与有机消耗联系起来,例如,迈内尔特(Meynert)与阿芬那留斯的情绪理论就是这样。”

------------------