感觉的分析

作者: 恩斯特·马赫

第七章 对空间感觉的进一步研究

关于空间视觉的知识在十九世纪期间已经得到了重要的进展,这不仅是因为在积极理解方面取得了收获,而且也因为消除了各个不同的哲学家与物理学家特别自笛卡尔以来在这个领域里积累的偏见,从而才获得了积极的发现所必要的自由气氛。

约翰·缪勒创立了特殊能量说,而且也很明确地主张关于视网膜同位的观念,而这种观念的明显开端也可以追溯到托勒米。缪勒认为视网膜在它自身的活动中能自己感觉自己,他按照他的这个观点,把“视觉空间”看作某种直接给予的东西。我们自己的身体也表现在视野里。一切方向问题只能涉及各部分视野的相互位置。视觉的方向仅仅依存于视网膜感觉部位的安排。一切投影理论和直线视物的问题都消失不见了。但是,对所视距离的估计在缪勒看来却完全还是理智的事情。

惠斯通发明的体视镜能够使人容易相信,不仅投到同一个视网膜部位上的映象,而且投到其他没有太大差异的部位上的映象,也在某些情况下可以被看作是简单的,而且分别按照体视镜的不同,可以在不同的深度上被看到。这就又引起了对于同位说的怀疑,而促进了深度视觉的心理学解释的出现。这样就产生了布律克(Brucke)的空间视觉连续固定说,而这一学说又被道夫(Dove)用体视镜所作的瞬时透视实验证明为不能成立的。

潘诺慕(Panum)以极有影响的考虑和设想杰出的实验来反对这些学说。他立脚于双眼颉颃的现象和轮廓在此中的突出作用,得到了一个看法,即认为深度视觉以两个视网膜的相互作用(协同作用)为基础,深度感觉是一种天生的特殊能量。两个单眼映象、尤其是轮廓在形式、颜色和位置方面越相似,它们便越容易融合为一个由体视镜的差别决定其深度的单眼映象。但象潘诺慕还认为的,与这种深度相符合的是投影直线给定的深度。

赫林最彻底地抛弃了一切旧的偏见。他从这样一个观点出发,即直接给予我们的视觉空间必须与我们通过特殊经验得到的空间概念完全区分开。象他用决定性的实验证明的,我们看一个对象的方向同对象与视网膜之间的联结线的方向,即视线或投影线的方向,是不相同的。与双眼的一对视线相符合的是一个把这对视线的夹角作二等分的视觉方向,而我们必须从双眼联结线的二等分点出发,去设想这个视觉方向。为了排除掉对于几何空间的一切关系,我们可以说:双眼共同看到的广度与高度的安排,与这双眼中间假定存在的单眼将会看到的安排是相同的。如果我们以水平视线和对称会聚来凝神注视玻璃窗上的一个点,我们就会在中央平面看到这个点,但同时我们在这个平面也看到一些在后边离侧面很远的对象。即使眼睛的轴线有轻度发散,我们在体视实验中也看到我们面前的物体,而整个投影方向则不再引至这样的物体,至少不再具有物理学的或生理学的意义。所视距离也不符合投影学说的结果。如果我们在水平视线上通过缪勒的双眼单视界圈作一些垂直线,我们就会觉得这样产生的圆柱体是一个平面。我们不仅看到固定点的映象(“核心点”),而且也看到一切映现到同一(“等当”)部位的点的总和(“核心面”),作为在我们面前有一定距离的平面。这个事实以及许多其他类似的事实都是投影学说完全无法理解的。赫林把空间视觉归结为一条简单的原理。同一(“等当”)视网膜部位具有同一高度与广度量值,对称视网膜部位则具有同一深度量值,它是从视网膜的外边逐渐向内增大的。如果各个单眼映象是由于在颜色、形式和位置方面的相似而融合为一个双眼映象的,那么,双眼映象就得到了各个映象的深度量值的平均值。各个映象的这类平均值一般都占有决定性地位,即使在视觉方向方面也是如此。既然在这里不可能深入讨论赫林给本章建立了可靠基础的、内容丰富的专门著作,所以,作出这些暗示也许就足够了。只不过还应该说明,这位研究家认为须将双眼视为统一的器官,它的协合运动依赖于天生的解剖基础,而这是约翰·缪勒已经指出来的。

生物学与心理学的研究一致得出结论,确信关于空间直观只能坚持天性论的观点。刚从蛋壳里钻出的小鸡就显示出已经在空间中确定了方向,啄食引起它注意的一切东西。关于新生的人,我们顶多只能假定他成熟程度很低,而不能假定他另有根本不同的条件。潘诺慕已经指出了这一点。因此,空间直观是天生的。我们是否能用赫尔姆霍茨试过的方式,以发展史或进化史解释空间直观,这是一个另当别论的问题。

系统发育和约翰·缪勒研究过的视网膜同位在从一个动物物种转变为另一个动物物种过程中的变化,也许已经为解决这个问题提供了立脚点。斜视者的病理畸形和在这种场合必须考察的适应现象,展现出了另一个允许研讨的领域。

空间感觉与运动过程有联系,这在很久以来就已经不再有争论。意见分歧仅仅在于这种联系应该怎样理解。

如果两个颜色不同的全同映象先后投到同一个视网膜部位,它们则会立即被认为是相同的图形。因此,我们可能首先以为不同的空间感觉是与不同的视网膜部位结合的。但我们却认识到,这些空间感觉并不是不可更改地与一些特定的视网膜部位结合的,因为我们能自由地和随意地转动眼睛,在这里对象的映象虽然在视网膜上有移动,但对象并未改变其位置与图形。

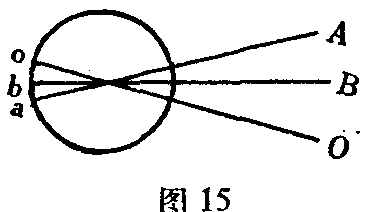

如果我们向前直现,注目于对象O,我们就会觉得一个在最清楚的视觉部位O之下的一定低度映入视网膜上a内的对象A是在一定高度的。如果我们向上看,注目于B,则A仍保持其先前高度。假如映象在视网膜或弧形oa上的位置单独决定空间感觉,A必定会显得更低。我们可把视线提高到A,且超过A,而不使这种关系有某种改变。所以,决定视线随意提高的生理学过程能全部或部分代替高度感觉,与这种感觉相似,简单地说,在代数中可与这种感觉相加。如果我们用手指把眼球轻微推转向上,对象A就会显得按照弧形oa缩小的程度,而在实际上向下沉。当某种别的不自觉过程或不随意过程——例如,绷紧眼肌的活动——使眼球向上转动时,也会出现这样的情况。按照眼科医生几十年来熟知的经验,直肌麻痹的病人在想抓住右边位置上的东西时,会向右把手伸得太远。即然这类病人要注视右边位置上的东西,就需要比眼睛健康的人有一种更强的意志冲动,所以,向右看的意志决定“右边”的眼睛空间感觉这个想法就是容易理解的。我在前几年就已经用实验的形式提供了这个经验,而这样的实验是每个人都能立刻做的。假定有人尽可能把眼睛向左转,并用两大块相当坚硬的油灰适当压住眼球的右侧。这时,如果他迅速向右看,这就会由于眼睛的球形不精确,而仅仅做得很不完善,并且对象会大幅度向右位移。因此,象我们想概括指出的,向右看的单纯意志给特定视网膜部位的映象提供了更大的向右量值。这个实验起初是令人惊奇的。但象我们很快就能察觉到的,这两个简单的经验事实——眼睛的随意右转并未使对象移动,眼睛被迫的、不随意的左转使对象向右移动——却共同告诉给我们完全相同的东西。我的想向右转而未能右转的眼睛,可以被看作是业已随意转向右方,但又由外力被迫倒转回来的眼睛。詹姆士教授不愿意进行这个实验。我却经常重复这个实验,并且总是看到它得到了确认。这个事实我相信是肯定的,不过,这当然没有对这个看法的正确性作出判定。

促成视动的意志或神经支配的活动就是空间感觉本身。这从上述考察就可以自然而然地得知。如果我们在一个皮肤部位感到发痒或刺痛,这充分引起了我们的注意,我们就会立刻用适度的动作抓挠那个部位。同样,一俟一个视网膜映象给我们以足够的刺激,引起我们的注意,我们也会以适度的动作,使眼睛转向这个映象。依据有机组织与长期训练,我们立刻采取了一种神经支配的活动,它恰好足以使我们注目于一个映现在特定视网膜部位上的对象。如果眼睛已经向右转,并且我们开始注意一个在右边或左边更远的新对象,一种新的同样的神经支配过程就在代数方面添加到了已经存在的神经支配过程上。只有在随意度量的神经支配过程上添加异样的、不随意的或外部推动的力量,才出现一种干扰。

当我在几年前研究这里讨论的问题时,我注意到一种独特的现象,就我所知,它还未曾被描述过。我们在一间很暗的房子里观察光源A,并接着迅速把视线转向更低的光源B。这时光源A显得向上勾出一条(转瞬即逝的)尾线AA’。光源B当然也有这类行为,但为了避免图中出现混乱,这并没有表示出来。尾线显然是一种后象,它只有在视线移动结束或快要结束时才能被意识到,然而恰恰值得注意的是,它有一些不是符合于新的眼睛部位与神经支配过程,而是符合于先前的眼睛部位与神经支配过程的位置量值。在用霍尔茨起电机进行的实验中,人们也常常注意到类似的现象。如果说人们在把视线向上移动时对电火花感到诧异,那么在电极之上的高处则经常表现出这种火花。如果电火花产生了持续的后象,这自然是在电极之下显示出来的。这些过程相当于天文学家的所谓个人误差,只不过限于视觉领域而已。究竟哪个有机组织决定了这种关系,这个问题须搁置起来,以后再议,但也可能对于阻止眼睛运动中的迷向现象具有某种价值。参看附录9。

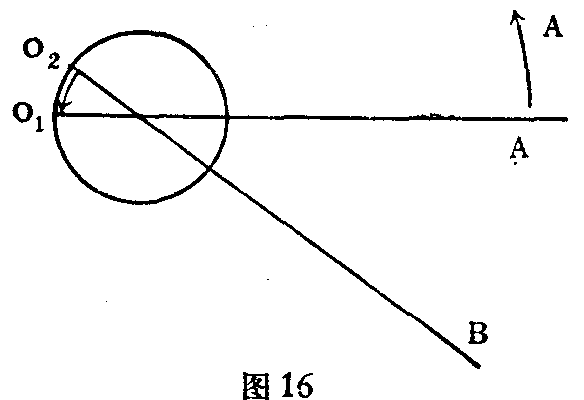

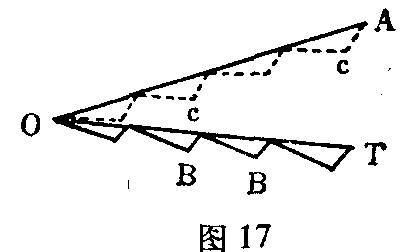

迄今为止,为了简单起见,我们仅仅把凝神注视的眼睛设想为运动的,而把头部(以及整个身体)设想为静止的。如果我们完全随便转动头部,而不有意看一个视觉对象,对象在这时也依然是静止的。但同肘另一观察者却能注意到,双眼就象毫无摩擦力的惰性质量一样,决没有参加转动。如果有人连续主动地友被动地绕着垂直轴线旋转,这从上边看就是按时针方向旋转,那么,这个过程就更加引人注目了。在这种场合,象布律尔(Breuer)观察到的,张开或闭会的眼睛转动着,大约在身体完全旋转十次时,均匀地采取逆时针方向,同样又经常颤抖地返回顺时针方向。图17表明了这个过程。在OT上,时间绘为横座标,按时针方向画出的旋转角度绘为向上的纵座标,按逆时针方向画出的旋转角度绘为向下的纵座标。曲线OA相当于身体的旋转,OBB相当于眼睛的相对转动,OCC相当于眼睛的绝对转动。经过重复观察,没有任何人会不相信,我们这里涉及一种自动的(无意识的)眼睛运动,它是身体的旋转以反射方式从迷路中引起的。一侯(被动的)旋转不再被感觉到,眼睛的运动也就消失了。当然,这种运动是怎样产生的,还有待于研究。一种简单的观念也许会认为,有两个对抗的神经支配器官,身体旋转时均匀地达到它们那里的刺激,被一个又具有均匀的神经支配流的器官作出了应答,而另一个器官则总是在隔一定时间以后,才象盛满水后突然翻倒的雨量计那样,放出神经支配脉冲。对于我们来说,暂且知道事实上存在着这种自动的、补偿的和无意识的眼睛运动,也就足够了。

头部倾斜到一边时发生的眼睛的车轮般补偿转动,是尽人皆知的。纳盖尔(Nagel)已经证明,这种转动达到头部倾斜角的1/10-1/6。近来布律尔和克雷德尔(Kreidl)也在转动装置中做过这样的实验,并且发现:

“象普尔基尼(Purkinie)和马赫说过的,我们能感觉到质量加速的方向。如果这个方向由于增添了一个从侧面影响身体的水平加速度而有改变,就会出现眼睛的车轮般旋转,这种旋转在那种影响存在的时刻是持续存在的,并且达到偏转角的0、5或0.6。在这种情况下知觉到的视觉空间的旋转运动和垂直线段的倾斜位置,依赖于眼睛的现实的、无意识的旋转”。

在这里我还必须提到克卢姆·布朗(Crum Brown)写的两篇论述眼睛补偿运动的论文。

六

缓慢的、无意识的眼睛补偿运动(它没有以震荡的方式留下任何视觉印象),构成了对象在头部旋转时看起来仍能保持其位置——这对确定方向颇为重要——的原因。所以,如果我们按同一个方向转动头部,更换注视的客体,也随意地转动眼睛,我们就必须用随意的神经支配活动额外补偿自动的、不随意的神经支配活动。我们需要的是这样的神经支配活动,即整个旋转角度好象是单独由眼睛向后移到原处的。由此也可以说明,为什么我们在旋转时觉得整个视觉空间是一个连续域,而不是一堆视觉场,为什么这时视觉对象依然固定不动。我们在旋转我们自己的身体时看到的东西,我们根据明显的理由,看到在视觉上是运动的。

这样,我们就得到了一个关于固定空间中我们的运动身体的有实际价值的观念。我们都了解,我们在大街上和建筑物里多次旋转与拐弯,在大车上或封闭的船舱里(甚至在黑暗中)被动地旋转,并未迷失方向。当然,作为我们的出发点的原坐标这时逐渐不知不觉地消逝了,而我们立刻又从我们面前的对象出发,进行估计。我们有时在夜间突然醒过来,感到失去方向,茫然不知所措地寻视窗户、桌子等等,这种特殊情况可能是由于在苏醒以前刚做过一些有关身体运动的梦。

象在身体转动中显示的类似情况,也在一般的身体运动中显示出来。如果我们使头部或整个身体向侧面运动,我们并不会失去我们所注视的对象。当较远的对象经历一种与身体运动方向相同的视差位移,较近的对象经历一种方向相反的视差位移时,原来注视的对象看起来是固定不动的。我们习惯的视差位移被看到了,但并未引起紊乱,而是得到了正确解释。但在普拉梯欧(Plateau)金属线网的单眼反演中,那些按方向和规模而言我们并不习惯的视差运动则会立刻引人注意,并在我们面前表现一种转动了的对象。

如果我们转动我们的头部,我们不仅看到我们头上的那个我们自己一般能看到的部分业已转动(按照以前所述,这立刻就可以理解),而且我们也能感觉到我们的头部业已转动。这种情况之所以出现,是因为在触觉领域里存在着完全类似于视觉领域里的关系。如果我们去抓一个对象,触觉就与神经支配过程错综复杂地结合起来。如果我们看这个对象,光觉就取代了触觉。即使不触及对象,各种皮肤感觉一俟加以注意,也总会被预先察知,因此,这些与变化交替的神经支配过程错综联系的皮肤感觉同样提供了关于我们的运动身体的观念,而这种观念完全符合于通过视觉途径得到的观念。

因此,象我们能够抓要说明的,在主动运动中皮肤感觉不受部位的限制。在我们身体的被动运动中,出现了以反射方式引起的、无意识的、有补偿作用的神经支配活动和运动过程。例如,如果我向右旋转,我的皮肤感觉就会与那些在右转中似乎同触及对象的活动结合的神经支配过程联系在一起。我感觉到自己在向右转。如果我被动地向右转,就会以反射方式出现一秆补偿旋转的努力。我或者是实际上依然不动,于是感到自己也是静止的,或者是抑制左转。但要做到这一点,我就需要有那种主动右转时需要有的随意神经支配活动,而这种活动也以同样的感觉为其结果。

这里阐述的简单关系,我在撰写我的论述运动感觉的著作时,还不完全了解。其结果是,若干一方面由布律尔观察到的,一方面由我观察到的现象,我依然难以理解,而这些现象现在并不难以解释,我想对它们作个简短的论述。把一位观察者封闭到箱内,作向右的被动旋转,他会觉得箱子在视觉方面是转动的,虽然没有任何基准,用以判定相对的旋转。他的眼睛作出了不随意的、补偿的向左运动,因而视网膜映象移动成这样,即他看到了向右运动。但如果他注视这个箱子,他则必须以随意的方式补偿不随意的运动,从而又看到向右运动。由此可见,布律尔关于眼睛眩晕的表面运动所作的解释是正确的,随意的注视当然不能使这种运动消失。在我的著作里提到的眼睛眩晕的其他情况,也以类似的方式得到了解决。

如果我们运动,例如,前进或旋转,我们不仅得到对于我们身体各部分的每次运动位置的感觉,也还得到对于前进运动或旋转运动的很简单的感觉。实际上,我们不是用双腿摆动的观念组合成前进运动的观念,或者说,我们至少没有必要这样做。甚至确实有些情况,在那里前进运动的感觉是断然存在的,而腿动的感觉却不是同样断然存在的。乘火车旅行时是这样,设想一次旅行也是这样,并且回忆一个遥远的地点也有这样的含义。这只能是由于那前进运动或旋转运动的意志具有相当简单的性质,四肢从这种意志汲取到自己运动的刺激,它确实还能由特殊的神经支配活动加以改变。因此,在这里就存在着一些虽然复杂,但又与眼睛运动时类似的关系,赫林已经对这些关系有很精辟的了解,而我们也会很快返回来谈到它们。

如果人们假定,从迷路引起的、相当简单的运动感觉与运动意志有最密切的联系,那是几乎不会错误的。这些运动感觉也许还同黎尔假定和寻找过的方向感觉相符合。它们正如为视力健全的人所固有一样,也为盲人所固有,并且构成了理解触觉空间的一个重要基础。

我已经把对于视觉和动觉的一系列观察总结概括如下:“看来可见的空间也许转变为一个第二空间,这个空间虽然不以最小的可见东西为表征,但我们并不认为是固定不动的”。建立在运动感觉上的空间看来实际上是原始东西。

我曾经拘泥于物理学的思维方式,而倾向于认为前进加速的感觉在行为方面完全类似于角加速的感觉。实际上,每位研究我们的课题的物理学家都会立刻理解表示身体旋转运动的三个方程和表示身体前进运动的三个方程。此外,根据特殊能量的原理,我以为可以假定对头部位置的特殊感觉。布律尔通过后来的研究,发现了这样的情况是可能的,即前进加速的感觉比角加速的感觉消失得快很多,或者,前一种感觉的器官也许至少在人身上已经退化。布律尔还进一步发现,除了半规管B,只有听石装置O与其对应于半规管面的载面宜于同时表示前进加速与位置。对应于三个载面的三个重力成分标志着头部的位置。这个位置的任何改变都会改变这三个成分,同时促使半规管装置立即活动起来。前进加速不对半规管装置有任何要求,也同样改变这些成分。因此,在布律尔看来,单独的O、O+B与单独的B这三个组合也许就足以判别一切情况。所以,这种观点如果能得到验证,可能是一种重要的简化。

假如我还能做实验,我会再一次从根本上探讨运动感觉本身。角加速与前进加速的感觉在行为方面的差别,我现在觉得是重要的。旋转加速引起一种感觉,它在加速度变为零以后,还长期保持着逐渐减少的、量上能加以描述的强度。前进加速只有在垂直加速降落或上升的情况中才能以纯粹的形态被感觉到。加速度消失了,这种感觉也就迅速消失了。从相对于身体的固定方向创造一个固定加速度的最简单的手段,就是匀速转动。虽然我们可以立刻不再感觉到匀速转动,但固定离心力加速度引起的也不是向其方向飞去的幻觉,而是一个改变了的位置的感觉,它随着那个离心力加速度的消失而又同时消失。这意味着固定的前进加速度作为刺激在消耗殆尽吗?或者,感觉在刺激变为恒定的过程中会改变其性质吗?在这种情况下,我们应该设想感觉有两种要素。

被感觉到的不是匀速运动,而仅仅是加速运动。与前进速度和角速度变化的要素相对应的是运动感觉的要素,其中对应于角速度的感觉要素保持着缓慢的、减弱的强度,并且象对应于前进速度的感觉要素一样,在代数上是可加的,以致一种对应于全部速度改变的、因而对应于已经达到的速度v的感觉p就同一种(通常从速度零开始的)在短期内引导进来的运动有关联。流过的视觉印象与触觉印象的数量现在是随着p与时间t增大的。所以,我们不必对下列情况感到惊讶:经验告诉我们,须将P理解为一种速度,将pt理解为一段路程,尽管p本身自然不会与空间度量概念有丝毫关系。我觉得这样一来就解决了一个留下的矛盾,这个矛盾在理解运动感觉方面1875年依然使我为难,而且如我看到的,也曾经使其他人为难。

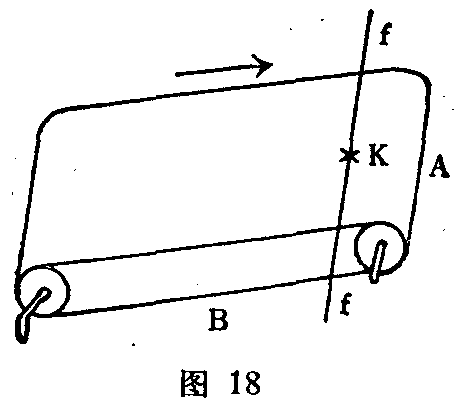

与我早先所作报导相结合的下列实验与考虑,也许会促进对于这类现象的正确理解。我们站在一座桥上,观察桥下流过的水。这时我们通常感觉到我们是静止的,而水在运动。如果放眼远看流水,大家知道,则几乎通常会有这样的结果:桥与观察者以及他的整个环境突然看起来是逆水运动的,而水则相反地获得了静止的外貌。事实上,对象的相对运动在两个场合都是一样的,因此,必须有一个充分的生理学根据,说明为什么时而对象的这一部分,时而对象的另一部分被感觉到在运动。为了能够妥贴地研究这个问题,我做了一个简单的装置,它以图18描绘出来。一块印有简单图案的油布水平地绕在两个辗子上,两个辗子有二米长,相距三米,固定在轴上,并借助于曲柄,作匀速运动。在油布上方约三十厘米处,横着绷一条打了结节K的线ff,它用作立于A点的观察者眼看的静止点。如果观察者用眼追踪沿箭头方向运动的油布的图样,他会觉得图样在运动,而他自己与其环境是静止的。反之,如果他注视结节,他就会立刻以为他的整个房间都在与箭头相反的方向上运动,而认为油布是静止不动的。景象的这种交替变更是分别按照观察者的情绪在或长或短的时间中进行的,并且通常是在几分钟以后进行的。谁一侯弄清楚了这里的问题所在,谁就能相当迅速与随意地交替更换这两种印象。每次追踪油布,都会使观察者觉得自己是静止的,每次注视K或不注意油布(它的图样是模糊的),都会使观察者觉得自己在运动。关于在特定环境下的这个实验的结果,我不同意我很尊重的两位研究家的看法。一位是威廉·詹姆士,另一位是克卢姆·布朗。我过去也经常做这个实验,并且总是得到同样的结果。既然我现在已经不再能做实验,所以,我不得不放弃布朗描述的后象方法可能推荐的那种新的试验。关于这个实验的理论理解方面的许多分歧,在这里我必须从略。

这种现象显然完全不同于我们都知道的普拉梯欧-奥派尔现象,后者是局部的视网膜现象。在上述实验中,明显地看到的全部环境在运动,在后一现象中则是在静止的对象上蒙了一层运动的面纱。连附带出现的体视镜现象——如在这种现象中,带结的钱看起来是在显得透明的油布之下——在这里也是全然无差别的。

在我的论述运动感觉的著作第63页上,我已经证实,普拉梯欧-奥派尔现象是以一种特殊过程为基础,而这种过程与其他运动感觉毫无关联。我在那里说,“因此我们必须假定,随着视网膜映象的运动,激起了一种特殊过程,这种过程并不处于静止状态,而在相反的运动中则在类似的器官里激起了一些完全类似的过程,但这些过程是相互排斥的,在一个过程出现时,另一过程必定消逝,在一个过程休止时,另一过程也就出现”。这一点似乎艾克斯纳(S.Exner)和费尔罗特(Vierordt)都了解,他们后来对这个课题发表过与我类似的观点。

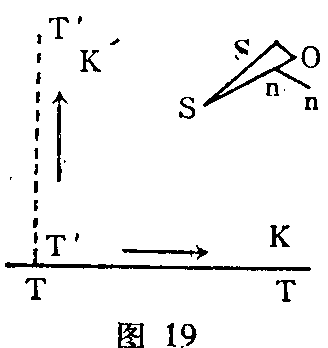

在我们着手解释上述实验(图18)以前,我们想把这个实验再加以改变。站在B点的观察者在特定情况下会以为他的整个环境都在向左飞行。如图19所示,我们进一步在油布TT上放一块与水平面成45度倾角的镜片SS。我们在鼻子上装一块屏障nn,它把眼睛O直接看TT的视线遮断,然后我就通过SS观察到镜象T’T’。如果TT按箭头方向运动,而我们注视K在镜面上的映象K’,我们就立刻会以为整个房间都在下降;与此相反,如果油布TT按逆箭头方向运动,我们则会以为整个房间象汽球那样上升。最后,我们已经描述过的、在下边也要加以解释的那个用纸鼓做的实验,也属于这类现象。所有这些现象决不是纯粹视觉的,而是伴随着一种明确无误的整个身体的运动感觉。

为了用最简单的方式说明上述事实,我们必须怎样建立我们的设想呢?大家知道,各个运动的对象给眼睛施加了一种特殊的运动刺激,这就引起我们的注意,并使我们凝视它们。如果我们的眼光真正追踪它们,我们就必须根据以上一切所述,假定这些对象表现为运动的。如果眼睛要不顾对象的运动,而依然长期静止不动,则从对象而来的恒定的运动刺激必须由一种恒定的、流向眼睛运动装置的神经支配流加以补偿,好象静止的注视点在按同样的速度作方向相反的运动,而我们似乎想用眼睛去追踪这个注视点。但是,如果出现了这种情况,一切注视的不动对象就必定显得是在运动。当这种神经支配流仅仅从那个作为随意注视的出发点的中心出发,并经过同样的途径时,它就几乎没有必要总是由有意识的目的来引导了。

为了观察上述现象,根本不需要预先作任何特殊的准备。倒不如说,我们周围总有这样的现象。我受着单纯的意志活动的支配,迈步前进。我的双腿自然而然地走动,我根本不必特别关心此事,而我的双眼凝视着前进目标,决不会让迈步引动的视网膜映象转移自己的方向。这一切都是由意志活动引导的,而这意志活动本身就是向前运动的感觉。即使眼睛能长久抵抗运动对象的质量的刺激,这一过程或其一部分也必定会出现。上述实验中的运动感觉即由此而来。

我们观察到,坐火车的儿童几乎不停地以颤动的眼睛盯着他觉得在跑动的外部对象。成年人在欣然沉缅于外来印象时,也有同样的感觉。如果我乘车向前行驶,根据明显的理由,我左侧的整个空间就会绕着很远的垂直轴线,作顺时针旋转,而我右侧的整个空间也会作同样的旋转,不过方向相反。只有我能克制这种用眼追踪对象的活动,我才有向前运动的感觉。

大家知道,我关于运动感觉的观点一再遭到反驳,当然,在这里论战总是仅仅针对我本人并不认为特别重要的假设。我很乐于按照已经熟知的事实的标准来改变我的观点,当前这部著作也许恰好对此提供了证明。我究竟在何种程度上正确,我愿心平气静地留给未来加以判定。另一方面,我也想指出,现在已经作出一些有利的观察,支持我、布律尔和布朗提出的观点。属于这类观察的首先有居叶(Guye)博士(阿姆斯特丹)搜集的经验(《论内耳的眩晕》,1879年在阿姆斯特丹国际医学科学定期会议耳科学小组上的报告)。居叶在中耳疾病中观察到,空气吹进鼓膜小孔时,头部作反射转动,并且他发现病人能准确地指出方向,指出在注射液体时他所感觉到的转动的数量。克卢姆·布朗教授(《论消化不良的眩晕案例》,载《爱丁堡皇家学会会刊》,1881-1882年)描述过在他自身观察到的病理眩晕的有趣案例,这个案例整个来说可以用任何转动引起的感觉的强度提高与时间延长来解释。但最值得注意的是威廉·詹姆士的观察(《聋哑人的头晕感觉》,载《美国耳科学报》,第4卷,1882年10月)。詹姆士发现,聋哑人对于头晕转动之毫无感觉是相当突出的和引人注目的,他们经常对自己闭眼行走感到很大不安,在沉入水中时往往意外地失去方向,对上和下显得惊惧和十分不安。这些观察颇能说明,象按照我的观点可以期待的那样,聋哑人的本来的平衡感退化了,而其他两种方向感,即视觉和肌肉感觉(它在身体沉入水中,重量减小时,丧失了一切支持点)对他们更为必要了。

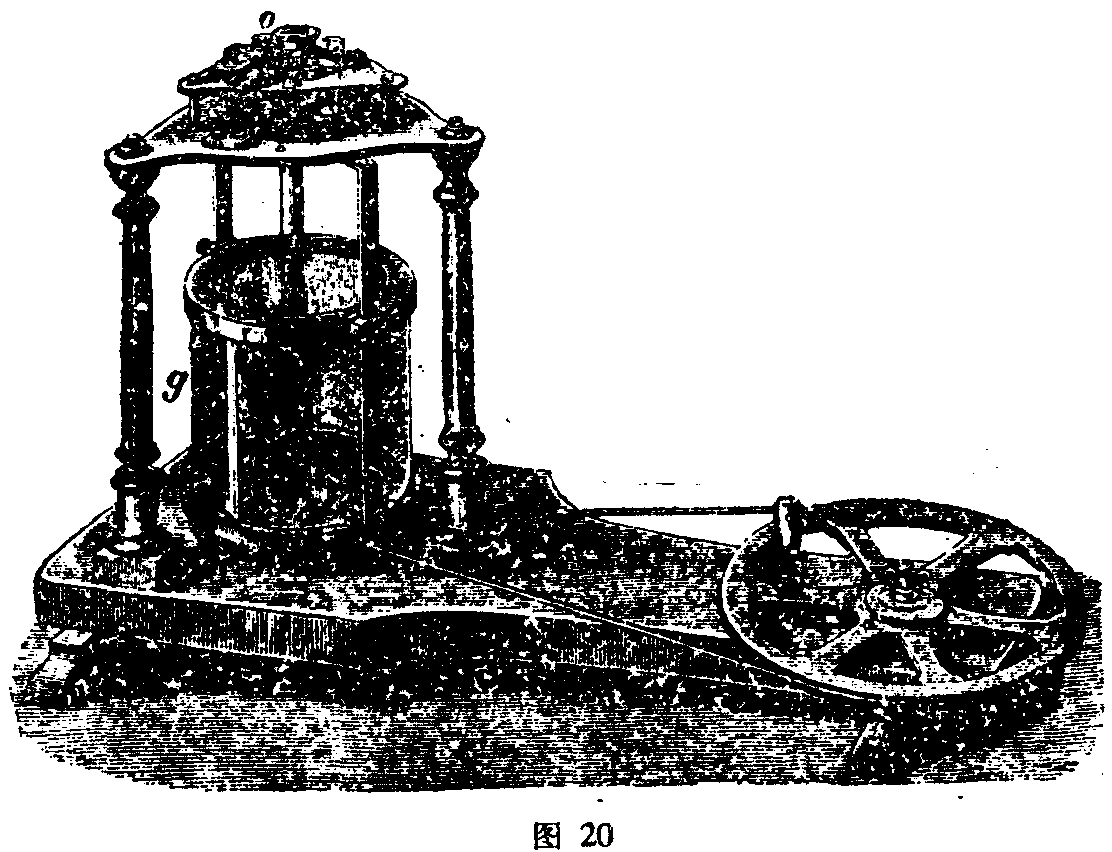

有人认为,我们只有通过半规管才能知道平衡与运动,这种观点是站不住脚的。倒不如说,连完全不具备这种器官的低等动物也极可能具有运动感觉。迄今为止,我确实不可能就这个方面进行实验。但卢博克(Lubbock)在其论《蚂蚁、蜜蜂和黄蜂》(莱比锡1885年,第220页)的著作中叙述的实验,我则认为用运动感觉的假定就能很好理解。既然这样的实验对其他人可能是显而易见的,所以,我谈谈我已经扼要描述过的那个装置(《维也纳科学院通报》1876年12月30日),也许不是无益的。后来葛维与埃瓦德(Ewald)也制成了其他的这类装置。大家把它们叫做圆口透视器(Cyclostaten)。参见附录11。

这种装置是用以观察迅速转动的动物的行为的。既然映象被转动弄得逐渐模糊起来,所以,消极的转动就必定会在视觉方面被抛弃和消除,以致唯独动物的主动运动留存下来,成为可观察的。在视觉方面消除转动是用这样的简单办法达到的,即在旋转机的圆盘上让一个反射棱镜准确地围绕同一根轴线,借助于齿轮传动装置,以圆盘一半的角速度按同一方向转动。

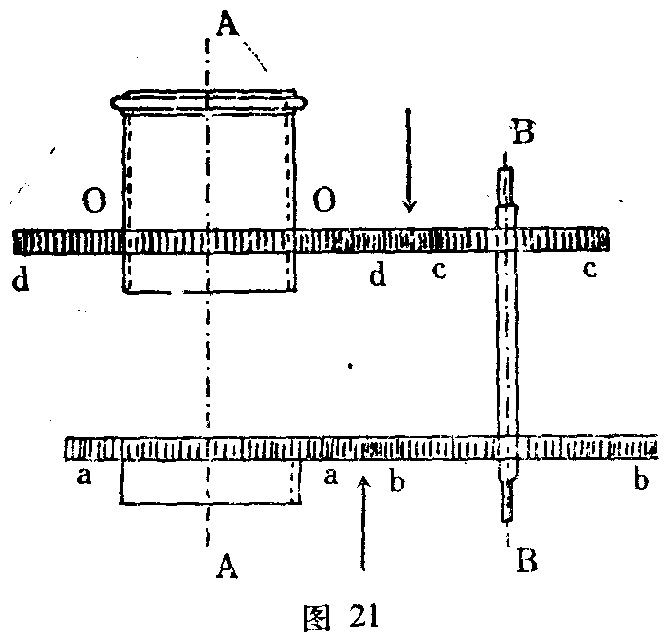

图20给出了装置的视象。在转动机圆盘上有一个玻璃容器g,其中装着要加以观察的动物。齿轮传动装置使目镜o象g那样,以圆盘一半的角速度按同一方向转动。图21表示传动装置的分解图。目镜OO与容器gg围绕轴AA旋转,而彼此牢固结合的一对齿轮则围绕BB旋转。假定与gg牢结的齿轮aa的半径=r,则r是bb的半径,2r/3是cc的半径,而dd的半径=4r/3,这样就得出了所要求的OO与gg的速度关系。

为了确定这个装置的中心,我们在容器底盘上装一个备有水准旋螺的镜面S,并把它调节成这样,即在旋转时镜中映象依然不动。这时镜面就与装置的旋转轴相垂直。其次,我们在底部带有反映平面的开口目镜管上装第二个小镜面S’,其镀银部位有一小洞L,并把它调节成这样,即在旋转时映象依然不动,我们可以通过小洞,于S’在S的镜象上看到这个映象。这时S’就与目镜的轴相垂直。现在我们用画笔在镜面S上加一个点P,它在旋转时不改变其位置,并把镜面S’上的小洞调节成这样,即它在旋转时同样不改变其位置(这些事情就若干实验来说是容易做成的)。这样,我们就得到了两根旋转轴的点。如果我们(借助于旋螺)把目镜调节成这样,即我们通过S’上的小洞透视,能看到S上的点P与L在S中的镜象(真正说来,是P与L的许多镜象)是重合的,则两个轴不仅是平行的,而且也是重合的。

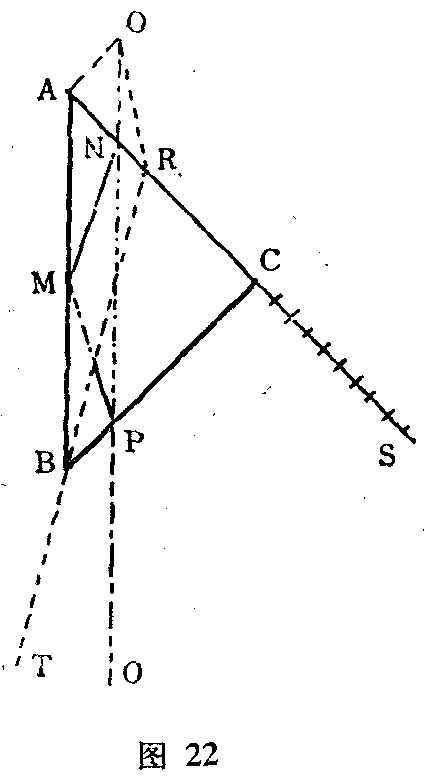

我们可以用最简单的方式,把一个以其平面与轴平行的镜片作为目镜使用,而我在我的装置的最初形态上也就是这么做的。但这样一来,我们就失去了半个视野。因此,一个完整的反射棱镜是有很多优点的。假定在图22中ABC表示一个平面截面,它与完整的棱形反射目镜的弦面与股面相垂直。这个截面同时包含着旋转轴ONPQ,它与AB平行。按照轴QP方向进行的光线必定在经过折射与反射之后,在棱镜中又按轴NO方向进行,又遇到(处于轴上的)眼睛O。在这个过程完成时,轴上各点决不可能因为旋转而经历任何位移,而这个装置也确定了中心。因此,上述光线必定遇到AB的中点M,与M相交,因为它以45度的入射角落到顶部玻璃上,大约以16度40’与AB相遇。因此,OP必定与轴相距大约0.115AB——这种关系在经验中显示得最佳,因为我们可以把目镜上装的棱镜移动成这样,即对象在gg中的振动在旋转时被消除了。

图22同时也表明了眼睛在O的视野。光线OA(它恰好以垂直方向落到AC上)在AB上被反射到AC方向上,并且达到S。光线OR则被折射在B,并且向T射出去。

这个装置对于我迄今的实验来说,在任何方面都证明是够用的。如果把一张印好的纸放在gg方向上,使它旋转得很快,以致它的映象完全模糊不清,我们则可通过目镜清楚地读出这张纸上的文字。因为反射造成的映象颠倒是可以消除的,如果我们能给旋转的目视棱镜加上第二个静止的反射棱镜;但这种错综复杂的办法在我看来似乎是不必要的。

除了若干物理实验,我至今都是仅仅用不同的小脊椎动物(鸟、鱼)做旋转实验,并且发现我(在《动觉理论大纲》著作中)提出的数据都完全得到了证实。不过,如果人们能用昆虫和其他动物、特别是低等动物(海生动物)做类似的实验,这可能也是有益的。

这些证明自身很有教益的实验,后来已由舍费尔(Schaefer)(《自然科学周报》,1891年第25号)、勒卜(《动物的向日性》,维尔茨堡1890年,第117页)等人做出。我现在关于方向感觉还要另外说的,见之于我的演讲《论方向感觉》(《维也纳自然科学知识普及联合会论文集》,1897年:《通俗科学讲演集》第3版1903年)。不过我想特别指出布律尔关于听石装置的研究、波拉克和克雷德尔关于聋哑人的实验、克雷德尔关于甲壳动物的实验,尤其是埃瓦德的奠基性著作《论第八神经的末梢器官》(威斯巴登1892年)。在纳盖尔的《人类生理学手册》第3卷(1905年)中,可以看到“位置感觉、运动感觉与抵抗感觉”学说的详尽阐述。既然我多年以来已不再能够准确追随这个领域的实验工作,所以我请求波拉克教授在这里论述最新著作中那些对本书读者可能有趣的东西。波拉克教授非常友好地满足了我的这个愿望,下边的第14-19节就是出自他的手笔。

最近十年关于耳迷路(耳蜗、半规管、耳石器)从形态学、比较生理学与实验生理学所做研究的结果,几乎毫无例外地都有利于马赫与布律尔的假设。

能够认为业已得到证明的是:唯独耳蜗可以看作听觉器官,前庭器官决没有任何听觉功能。关于这个看法的完全有效的证明是由毕尔(Biehl)提出来的,他在绵羊颅内切断了听觉神经的前庭分支,而不损害耳蜗支,结果发现平衡遭到破坏,而听觉依然保存下来,未受影响。

迷路静态功能学说的这样一个部分也牢固地确立起来,并且几乎无懈可击,这部分学说把半规管视为用以知觉头部(并间接地知觉身体)旋转的感觉器官,尤其是在这一假设由布律尔依据他对壶服上皮头发的解剖研究作了重要改变以后。

这个改变的说法如下:

“均匀持续的旋转即使速度很快,也不能被感觉到;但旋转的开端与结尾、加速与延缓却被感觉了。影响壶服装置的不是持久的角速度,而仅是正负角加速度。这些速度引起内淋巴和吸盘末端瞬息移位(吸盘末端作为坚实的物质使上皮头发结合在不变的、形式固定的组织上),从而引起毛细胞的张力和有关的听脊一侧神经末端器官的兴奋。这些兴奋只要存在,就引起旋转的感觉,这种感觉一直保持到旋转停止时出现负加速的相反推动为止,或者说,到紧张的组织的缓慢弹性作用恢复正常状态为止(布律尔)”。

其次,半规管系统也象一切其他感觉器官一样,具有一种除了引起感觉,还引起反射的特性(布律尔、戴拉盖[Delage]与纳盖尔)。在反应器官中,眼肌的作用最突出,它在身体旋转时,把旋转活动传达给眼睛。

但马赫早已用猜想的方式说出,前进加速运动可能对包含在半规管里的淋巴没有什么影响,在迷路中存在着知觉这种加速度和感觉头部位置的特殊器官。布律尔现在至少使人认为耳石装置很可能有这种功能。他假定,耳石以它的重量对它当中的毛细胞施加了一定的压力。头部的任何倾斜都必定会改变小囊的位置,从而改变感觉上皮的位置。布律尔确定了耳石在不同头部部位的“滑动方向”位置,从而指出只有两个小囊的合作,才有可能作出关于头部部位的明确陈述。“对于头部的每个位置来说,只存在着四个斑点中的耳石引力量值的一个特定组合。如果象我们假定的那样,耳石引力被感觉到了,则头部的每个位置都可以用这类感觉的一定组合加以描述”。在直线加速运动的情况中,引起运动的每个冲击都会借助于耳石质量的惰性,在相反的方向上引起耳石质量的相对加速运动,而这种运动就是充分的感觉刺激。

假设的这个部分从启发的意义上说在很大程度上证明是可靠的,因为它既变成了研究那种单纯出现耳石的低等动物的基础,也在高等动物中指出了孤立地检验耳石功能的方法。

从近几年在低等动物界发现的大量事实中,我只想举出若干富有意义的事例。耳石摘除引起的现象,即旋转的行动与补偿的运动,现在已经得到研究。特别有趣的是普林梯斯(Prentiss)的实验。他首先重复了克雷德尔的著名实验,强迫脱皮的甲壳动物把“铁质”耳石引入自身,并且证实这种动物对磁体的行为符合于理论。不过,他还荣幸地对大海虾的自由游动的幼虫作了观察,而这种动物是没有可能在脱皮以后形成耳石的。他可能以为,这种动物提供的现象与成长完全的、除去耳石的小河虾提供的完全相同,就是说,那些幼虫从一侧滚动到另一侧,用肚皮向上游泳,比正常的幼虫更容易让人把它们的背部翻过来,而且如果它们失去视力,平衡的丧失就更加令人注目了。这位作者还把缺乏正常平衡器的甲壳动物(Virbius zostericula)的行为描述如下:“这种动物决没有能够自由游泳的形态,而是在受重力制约的部位把自己粘附在水草上。如果我们强迫它游泳,它的游泳方式会很不可靠,而常常用背部向上。我们很容易把它的背部翻转过去,而它只能缓慢地根据这个位置确定方向。它的不可靠的游泳方式使我们回想起其他甲壳动物在平衡器遭到破坏后的游泳方式。如果眼睛覆盖上灯黑,它在游泳时就失去了任何方向感”。

普林梯斯的实验使我们回想起了舍费尔做的一个实验。他在青蛙幼虫的旋转实验中发现,旋转眩晕之最初出现在时间上是与半规管形成过程的完成重合的。

阿赫(Ach)对青蛙的研究具有重要意义。他发现,耳石与交叉面的眼睑反射有联系。丧失耳石的青蛙迅速运动时,眼睑反射消失于垂直方向和水平方向,他由此得出结论说,耳石是作为身体在空间中的直线位移的感官加以使用的。

另一方面,头部位置连续改变时眼睛发生的车轮般旋转,是大家早已知道的事情,并已得到充分的分析,头部的转动和电流在头部的横向传导所引起的眼睛震颤运动,也是如此。典型的头部运动和眼睛的震颤运动——它在头部连续旋转或头部电流横向传导时,可以在合乎规则的时间间隔中重复出现,并且在合上眼睑时也容易被感觉到——是眩晕的可靠的与客观的标志。象埃瓦德就鸽的行为和布律尔就猫的行为——猫的第八神经已在两面被切断——所指出的,切除迷路的动物完全缺少眼睛与头部的震颤。布律尔与克雷德尔已经证实,我们在乘坐旋转的木马或快速大转弯的火车时出现的那种垂直视线转动的情况,是以眼睛之真正车轮般的旋转为基础的。我们应进一步感谢布律尔证明,个别壶服即使加以隔离,也能受到电流刺激,这时壶服就在有关渠道的平面中引起了头部运动,而扩散刺激的结果——它按布律尔的看法是所谓的向电性反应——则在于正对着正极的头部的倾斜。

以此为前提,詹姆士、克雷德尔和波拉克就聋哑人观察到的现象,作为旋转眩晕或电刺眩晕的结果,是很容易用马赫与布律尔的理论加以解释的。米金特(Mygind)(认为,对118个聋哑人作解剖学研究,前庭器官有病理变化的占56%;在克雷德尔实验的聋哑人中,50-58%感觉不到旋转眩晕;克雷德尔遵照马赫的旋转木马实验条件,对聋哑人做实验,有21%的聋哑人对垂直线的方向不发生正常人不可避免地要发生的错觉,他们在转动时都毫无例外地没有表现出反射性眼睛运动。这个较小的百分数可以用下列情况来解释:米特金的统计发现,半规管的发病率高于前庭的发病率。

波拉克发现,他所研究的聋哑人,30%感觉不到电刺眩晕,那些在旋转平台或旋转木马上对垂直线不表现出眼睛运动和错觉的聋哑人,大部分也没有电刺眩晕的明显表现。斯特来尔(Strehl)、克雷德尔、亚历山大(Alexander)和哈默施拉格(Hammerschlag)的进一步研究,也证实了这些事实;此外,他们之中的后三个人还发现,在把聋哑人分为先天聋哑人与后天聋哑人时,通常对电流作出正常电刺反应者,前一种人占极高的百分数(克雷德尔和亚历山大认为有84%,哈默施拉格认为有95%),而后一种人则只有29%。

先天的(遗传退化的)聋哑人在这方面的行为犹如日本的跳舞老鼠,如克雷德尔和亚历山大指出的,这种老鼠的生理行为可以在解剖结构中找到其解释。

这种全聋的动物爬着向前走,一跛一拐的模样;从表面上看,它们似乎拥有完整的平衡能力,但让它们在一条狭窄的小桥上试行,它们的高度有缺陷的平衡能力就会立刻显示出来。它们不感到旋转眩晕,但它们对头部的电流却有象正常动物一样的行为。关于这种行为的生理学解释,解剖学研究得出了如下的结果:耳蜗基部乳头的破坏,第八神经下支的高度变薄,斑点小囊的破坏,螺旋神经书的高度衰退,第八神经上支与中支的分枝与根部的中等萎缩,以及前庭神经节双方的中等缩小。

在新近的比较生理学实验中,我觉得德雷革斯(Dreyfuss)做的实验值得注意。他观察了正常的小海猪与切除迷路(在一侧或两侧做过手术)的小海猪在旋转台上的行为,特别研究了眼球与头部的补偿运动。他确证了旋转时动过手术的动物与健全的动物在行为方面的明显不同。两侧切除迷路的动物旋转时在原地静止不动,显示不出什么脊柱轴的转动,显示不出什么头部与眼睛的震颤运动。它意识不到旋转。为了证明这一点,德雷孚斯做了下列小海猪吃食实验。取四只小海猪,一只是正常的,一只的左侧迷路遭到破坏,一只的右侧迷路遭到破坏,最后一只的两侧迷路均遭到破坏,把它们放到旋转台上,等到它们都开始吃食时,我们就会看到,在旋转时正常的动物不再吃食,右侧动过手术的动物向右旋转时继续吃食,向左旋转时则不再吃食,左侧动过手术的动物向左旋转时继续吃食,向右旋转时不再吃食,而两侧切除迷路的动物却在任何旋转方向上都吃食。布律尔与克雷德尔在比较实验正常的猫与丧失听觉的猫时也得出了类似的结论。

从形态学与目的论的观点夹着,亚历山大论述有先天视觉装置缺陷的动物,即鼹鼠(Talpa europaea)与盲鼠(Spalax typhlus)的平衡器与听觉器的著作,是饶有趣味的。

大家都知道,高等动物与人类的前庭装置较之低等动物,发育得有缺陷。在所有能够飞于空中或游于水中的动物身上,我们都发现三条带有平衡石的神经末梢,而在高等哺乳动物身上则只发现两条。关于高等哺乳动物,马赫与布律尔也反复强调指出,“它们决不表示唯独迷路提供维持平衡所必要的感觉,倒不如说,在这方面迷路是与压迫感和肌肉感合作的,正如与视觉合作一样。决没有人否认,而且甚至于还反而完全肯定,迷路感觉的缺乏或丧失绝大部分可以由上述其他感官知觉加以代替,因而象埃瓦德首先指出的,维持平衡的大部分功能,如行走与直立,即使迷路功能丧失殆尽或先天缺少,也能充分地加以发挥。这一点我们不仅在动过手术的动物中看到,而且在我们有根据认为半规管系统受到损害的那些聋哑人中也能看到”。(布律尔)当然,詹姆士与克雷德尔也指出,那些不感到旋转眩晕的聋哑人是很不熟习求得平衡的微妙课题的。

与此相反,亚历山大现在向我们表明,鼹鼠虽说是在坚实的基地上运动的,但绝大部分是在地下,而且完全缺少现觉器官的定向作用,而这种作用可以在很大程度上由一种突出的平衡作用来补偿。这种现象已经在解剖学上通过神经末梢细胞的特定体积、感觉细胞数目之相对增加、尤其是在下位椭圆囊窦有被忽视的斑点之存在,而得到了解释,这种斑点在其他哺乳动物中是不存在的,除了鸟与爬虫之外,仅仅见之于另一种低等哺乳动物——有刺针鼹。

亚历山大的功绩在于证明了针鼹在其静态神经末梢细胞方面再现了迄今尚未认识的从哺乳动物到鸟类的过渡。针鼹具有外皮器官,它在组织学的构造上相当于哺乳动物的外皮器官,但针鼹在其他神经末梢的数量方面与鸟类的迷路是一致的,除了三种斑点神经末梢(椭圆囊斑点、球状囊斑点、坛形器斑点),还显示出列秋(Retzii)的被忽视的斑点。

我们仅仅少量选择出来讨论的这些研究的结果,可以总结如下:在任何头部运动的视野中都有眼睛的运动作补偿,而这种补偿运动是闭眼的正常人和盲人作出的;许多聋哑人都没有这种补偿运动;在连续旋转时眼睛出现震颤运动;在离心力改变身体质量加速运动的方向时出现眼睛的车轮般旋转;旋转眩晕及其规律;许多聋哑人都没有感到旋转眩晕;最后,在人与动物身上电刺眩晕的行为是相同的。所有这些事实都充分证明了马赫与布律尔的理论,虽然不能否认还有一些问题有待解决。与其他假设(埃瓦德与塞恩)相比,这一理论无论如何有一个优点,即它使我们在壶服装置与耳石装置中比在任何其他感官中都能更清楚地理解对适度刺激的特殊处置,并且迷路中的这两个感官也很符合于特殊感觉能量的原理(纳盖尔)。运动感觉无论如何证明自身是一种完全独特的感觉领域。

波拉克教授的述评到此结束。

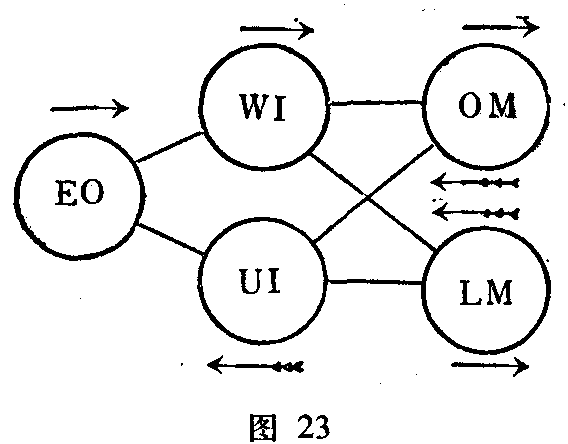

如我们在下面要指出的,不必歪曲我的论述运动感觉的著作所描述的事实,上述观察就提示了改变关于这些事实的观点的可能性。依然极其可能的情况是在头部有一种器官,我们拟称之为末端器官(EO),它对加速运动作出反应,而且我们靠它得到对运动的了解。我自己觉得,运动感觉具有感官感觉的本性,它的存在是没有疑问的,而我几乎无法理解,每个亲自实地重复过有关实验的人怎么会否认这种感觉。不过,如果不设想末端器官引起特殊的运动感觉,这感觉就象从某个感官出发一样,是从末端器官出发的,我们也可以假定,末端器官仅仅是以反射的方式引起神经支配活动。而神经支配活动可能是随意的与自觉的,或者可能是不随意的和不自觉的。这些神经支配活动所从出的两个不同的器官,我们用WI与UI来表示。两种神经支配活动可以传到眼睛运动装置(OM)与体动装置(LM)上。

现在让我们来看附图23。我们随意地按无羽毛箭头方向,因而从WI出发,传导一种主动运动,它按无羽毛箭头方向传递到OM与LM。附属的神经支配活动,无论其前因还是其后果,我们都是直接感觉到的。因此,在这种情况下也许不需要一种特殊的、与神经支配活动不同的运动感觉。如果在无羽毛箭头方向上的运动是一种(令我们惊讶的)被动运动,则象经验表明的,反射会从EO达到UI,引起补偿运动,而这我们是用有羽毛的箭头表示的。如果WI不参与这个过程,而补偿又有其效果,则运动和对运动感觉的需要也就会消除。但如果从WI出发,(有意)抑制补偿运动,则又需要一种与在主动运动场合相同的神经支配过程,而这个过程也又提供同样的运动感觉。

因此,器官EO对WI与UI就被调节成这样:在后两种运动场合,两个相反的神经支配过程是与前一种运动场合的同一运动刺激会合起来的。此外,我们还必须注意从EO到WI与从EO到UI方面有下列差别。对EO来说,无论传导的运动是主动的还是被动的,运动刺激当然都是一样的。甚至在主动运动的场合,如果向EO或UI的阻滞活动不同时以神经随意支配作用从WI出发,从WI出发的神经支配活动也会在其结果中为EO和UI所取消。我们必须设想,EO对WI的影响比EO对UI的影响弱得多。如果我们设想三种动物WI、UI与EO,它们作了分工,第一种动物执行进攻运动,第二种动物执行防御和后退运动,而第三种动物则处于监视者的地位,它们彼此结为一个新的机体,其中WI居于支配地位,则这大致相当于我们描述的关系。此外,我们还可以举出一些事例,用以支持关于高等动物的这样一类看法。

我并不想把刚才说的冒充为说明事实的完整无缺、普遍有效的概念,倒不如说,我意识到了我的论述的缺陷。但想根据我提出的主要原理(第51页),把位置移动时出现在视觉与触觉领域的一切空间感觉与运动感觉,把回忆运动和设想遥远位置时表现为阴影的一切空间感觉与运动感觉,都归结为一类感觉的质,这种努力我们却会发现是有道理的。假定这种感觉的质是意志(就意志涉及到空间地位与空间运动而言),假定它是神经支配活动,这并不妨碍进一步的研究,而只是说明了迄今所知的事实。

从上一章关于对称和相似所作的研讨中,我们可以直接得出结论说,对应于相同的视线方向的是同样的神经支配过程,对应于中央平面的对称线的是颇为相似的神经支配过程,而对应于向上和向下、向远和向近看的则是颇有差别的神经支配过程,这是根据眼睛运动装置的对称关系大部分也能立即预料到的。单靠这个结论,就阐明了一整系列迄今几乎未被注意到的独特生理视觉现象。不过我现在要讨论一个至少从物理学来看极其重要的方面。

几何学家的空间是关于三维复合体的观念构造,它是在体力与智力活动的基础上发展起来的。视觉空间(即赫林的视觉空间)与几何学家的空间有相当复杂的几何学的密切关系。我们可以借助于熟知的术语,最好地表达这一事实,说视觉空间是以一种体视透镜映现几何学(欧几里得)空间的,而这从目的论方面也可以加以解释。但无论如何,视觉空间也是一种三维复合体。几何学家的空间在每个点和每个方向上都展现出同一属性,生理学空间则完全不是这样。但生理学空间的影响在几何学里还是会反复看到的。例如,当我们区分凸面曲率与凹面曲率时,事情就是如此。几何学家实际上只能了解对座标方法的偏离。

只要人们设想(12条)眼肌分别受神经支配,人们就不能理解一个基本事实,即视觉空间表现为三维复合体。我多少年来就觉察到这个难题,而且也看出了按照生理心理平行论原理去寻求解释的方向;但由于在这个领域里缺乏经验,这种解决本身我依然没有看出。我很晓得评价赫林的贡献,他已经发现了这种解决方法。按照这位研究家的论述(《双眼视觉学说》,莱比锡1868年),与高度感觉、宽度感觉和深度感觉这三种视觉空间座标(赫林《生理学论丛》,莱比锡1861-1865年)相对应的也仅仅是一个三维神经支配过程,它按照具体情况,引起眼睛的左右转向、升降和收敛。我认为在这里包含着极其重要的解释。是把神经支配过程本身视为空间感觉,还是设想空间感觉在神经支配过程之前或之后,要立刻解决这个问题可能既不容易,也无必要,不过赫林的阐述无论如何给视觉过程的心理深度作出了充分的说明。我关于对称和相似提到的现象也很符合于这种观点,这是无需赘述的。

------------------