新古典主义艺术

雅克·路易·大卫(Jacques-Louis David)

Jacques-Louis David

雅克-路易·大卫

法国画家

1748 - 1825

生于:法国巴黎

卒于:比利时布鲁塞尔

国家:法国

老师:

弗朗索瓦·布歇(francois boucher 1703-1770)

约瑟夫·马里·维恩(joseph marie vien 1716-1809)

学生:

欧仁·德拉克洛瓦 (Eugène Delacroix, 1798 - 1863)

流派:新古典主义

画家雅克-路易·大卫介绍

雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David)是法国大革命时期的杰出画家,新古典主义的开创者和奠基人。

雅克-路易·大卫出生于巴黎的一个五金商家庭,9岁时家庭发生变故,父亲被杀,母亲离家出走,年幼的大卫由皇家砖瓦匠的叔父抚养,在亲友帮助下被送到法国洛可可艺术风格画家弗朗索瓦·布歇那里学画,布歇发现大卫的气质与自己的洛可可风格不一致,就将他转到皇家美术院教授约瑟夫·马里·维恩门下。

雅克-路易·大卫并不属于才华横溢那种类型的画家,相反,他个性沉默寡言,喜欢思考,不太合群,缺少典雅,使人感到少年老成,大卫以惊人的毅力和勤奋刻苦精神,认真地学习过尼古拉斯·普桑、布歇、让·巴蒂斯特·格勒兹和卡拉瓦乔。

1771年,23岁的雅克-路易·大卫第一次参加罗马奖考试,考题是智慧女神雅典娜与战神马尔斯的战斗,艺术风格基本上是模仿洛可可风格,但是人物形象情绪激烈、步伐沉重,因此,这副作品因为画面很不协调而落选。

直到27岁,历经3次失败后的雅克-路易·大卫才获得罗马奖赴罗马留学。大卫在罗马学习期间为古代希腊罗马艺术遗迹所感动,产生了研究和学习的浓厚兴趣,大卫下决心暂时不搞艺术创作,专心钻研希腊罗马雕刻,认真画了4年的素描,32岁时曾带着一幅素描稿《帕脱克卢斯的葬仪》回巴黎沙龙展出。在接受古代艺术影响的同时,大卫在思想政治上也受到古罗马共和政体的潜移默化,滋生了反对封建专制统治的政治热情。后来大卫竭力想借用古代希腊罗马的艺术样式,传达自己的政治见解和思想感情。

雅克-路易·大卫最初的创作都是从古希腊罗马的传说和艺术中寻求美的源泉和理想,把古代英雄的品德和艺术样式视为审美的最高标准。大卫认为,古代是当代画家的学校,它是当代画家艺术创造取之不尽的源泉。

后来由于接触到一些反封建的革命党人,如雅各宾党的领导人罗伯斯庇尔等,雅克-路易·大卫在政治思想和艺术观念上产生了一些变化,创作了一些富有时代精神的作品。从这时起大卫就勇敢地站在时代的高度,用自己的艺术为反封建斗争服务,逐渐走进现实主义潮流。雅克-路易·大卫说过:“艺术必须帮助全体民众的幸福与教化,艺术必须向广大民众揭示市民的美德和勇气”。从此,大卫把艺术作为反封建的战斗武器使用,作为战士登上了画坛和政坛。大卫在这个时期的代表作品是《贺拉斯兄弟宣誓》。

如果说洛可可艺术是路易十五时代为适应快要上断头台的没落贵族阶级的空虚心灵的需要,那雅克-路易·大卫的艺术是直接为资产阶级大革命服务的。大卫在新的时代背景下不断探索艺术创作,突破了古典主义的因袭陈规,比启蒙思潮下的写实主义更进一步地描绘了时代的革命斗争现实,他借历史题材揭示如何建立和巩固新的社会制度与新的社会风尚的革命思想。当大革命的风暴到来时,雅克-路易·大卫不仅仅是画家,他还作为社会活动家、革命家积极投身于革命斗争。大卫被选为国民议会的议员,成为革命领袖罗伯斯庇尔的战友,并以国民教育委员的身份从事大量的革命艺术活动。大卫公开倡导艺术必须为政治斗争服务,他说:“艺术不是目的,而是手段,它为了帮助某一个政治概念的胜利而存在”。

在大革命中,雅克-路易·大卫根据国民议会的建议创作了一些具有鲜明革命时代特征的肖像画,其中最杰出的是《马拉之死》。

1794年是雅克-路易·大卫艺术生涯中最光辉的年月,他的艺术充满了时代革命气息,具有鲜明的政治思想倾向性,并将古典主义的艺术形式和现实的时代生活相结合,成为一位革命艺术家。但是随着“热月党”政变,雅各宾党政权被推翻,大卫被捕入狱,出狱后看到国家发生的变化令他触目惊心。革命的理想破灭了,整个社会陷于黑暗恐怖的深渊,这使大卫心灰意冷,又无能为力。从此在创作上雅克-路易·大卫放弃了现实的题材,又沉浸在对古代社会的向往之中,再也没有画过富有革命激情的作品。大卫在那黑暗的岁月里停止了一切社会活动,情绪非常消沉,艺术生命也面临枯竭。这时的画家期望和平,在这样的心境下创作了《萨宾妇女》。

我们从雅克-路易·大卫的经历和艺术生涯中,可以明显地看到一个艺术家只有投身于时代的变革,才能创造出震撼人心的优秀作品,一旦脱离时代和人民大众,艺术生命也就枯萎了。大卫给后辈的艺术家留下了宝贵的经验和教训。大卫曾说过一些激励人心的话,至今对我们艺术创造仍有教育意义,他说:“绘画不是技巧,技巧不能构成画家。”他还说:“拿调色板的不一定是画家,拿调色板的手必须服从头脑”。这些都成为画家的箴言。

当拿破仑夺取政权建立帝制以后,雅克-路易·大卫又为拿破仑服务,成为帝国的首席画家,这一时期他创作了很多反映拿破仑的英雄业绩和形象的作品。1816年拿破仑被推翻,波旁王朝复辟,将曾对处死路易十六投赞成票的大卫驱逐,他被迫迁居比利时布鲁塞尔,此后大卫再也没能回到法国,1825年,大卫死在比利时布鲁塞尔。

大卫名作

《被维纳斯解除武装的战神马尔斯》

作 者:雅克-路易·大卫 - Jacques-Louis David

作品名称:被维纳斯解除武装的战神马尔斯 - mars disarmed by venus and the three graces

作品尺寸:262x308

作品年代:1824

作品材质:布面油画

现收藏于:

这幅:《被维纳斯解除武装的战神马尔斯》是被维纳斯(Aphrodite)和三美神解除武装的战神马尔斯(希腊神话中的Ares)。三美神中两位美神取走马尔斯的头盔和盾牌;马尔斯自己也主动交出宝剑;另一位美神为战神送上美酒;维纳斯也为自己的情人戴上花环;小爱神(eros,丘比特)解开父神的鞋带,这一切表明战争已经结束了,让立功的勇士们尽情地享受美酒和爱情,表现出画家祈求和平的愿望。

画面的布局十分讲究,三美神被置于背景中,中景是享受爱情美酒的战神和爱神的主体形象,人体组合成大X型,背景是希腊科林斯式柱头,这是古典主义画家爱用的背景装饰造型,横竖的直线衬托前景人体姿态的曲线变化,造成线条和色彩的对比美感,这一切人物环境又凌驾于云朵之上,翻滚的云层使画面又朦上一层神秘之感,这是现实与幻想、具象与抽象、古典与现实的结合。

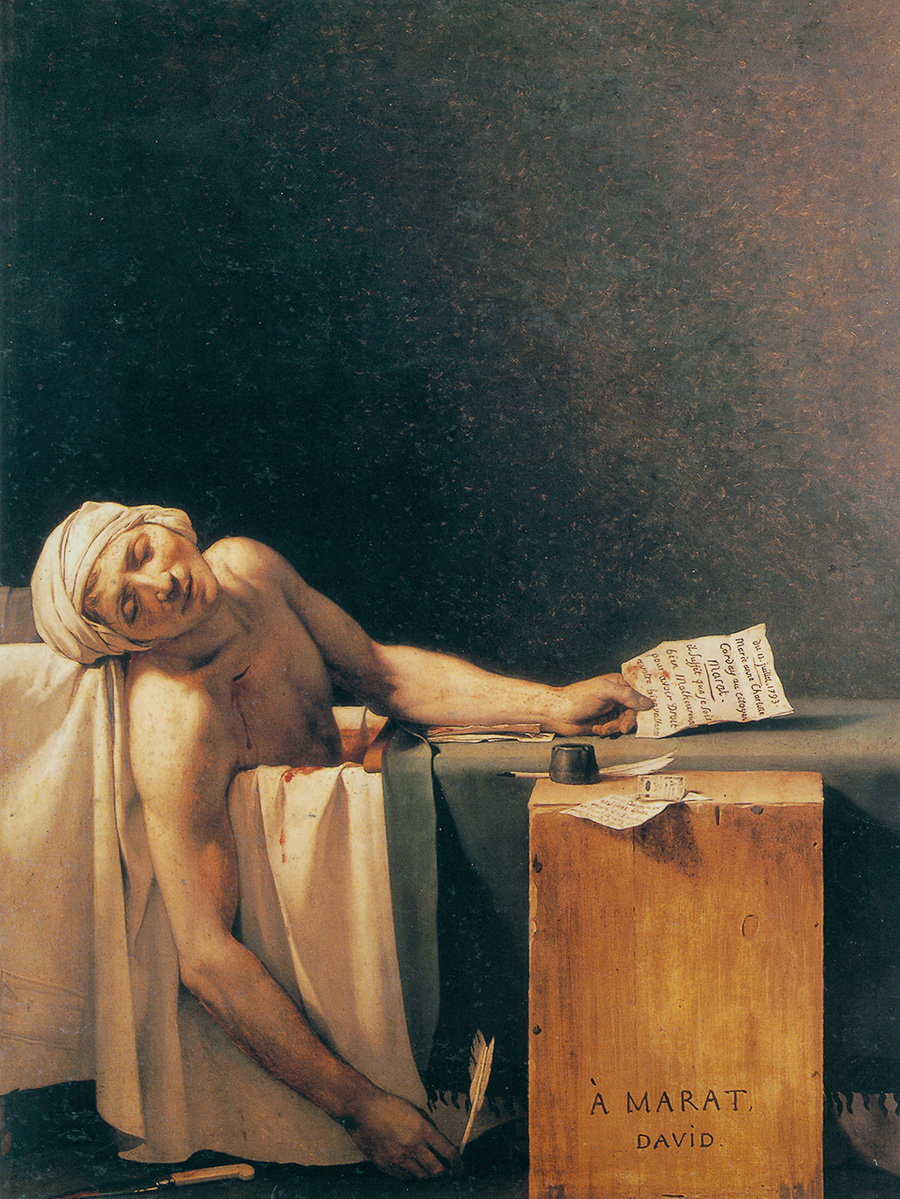

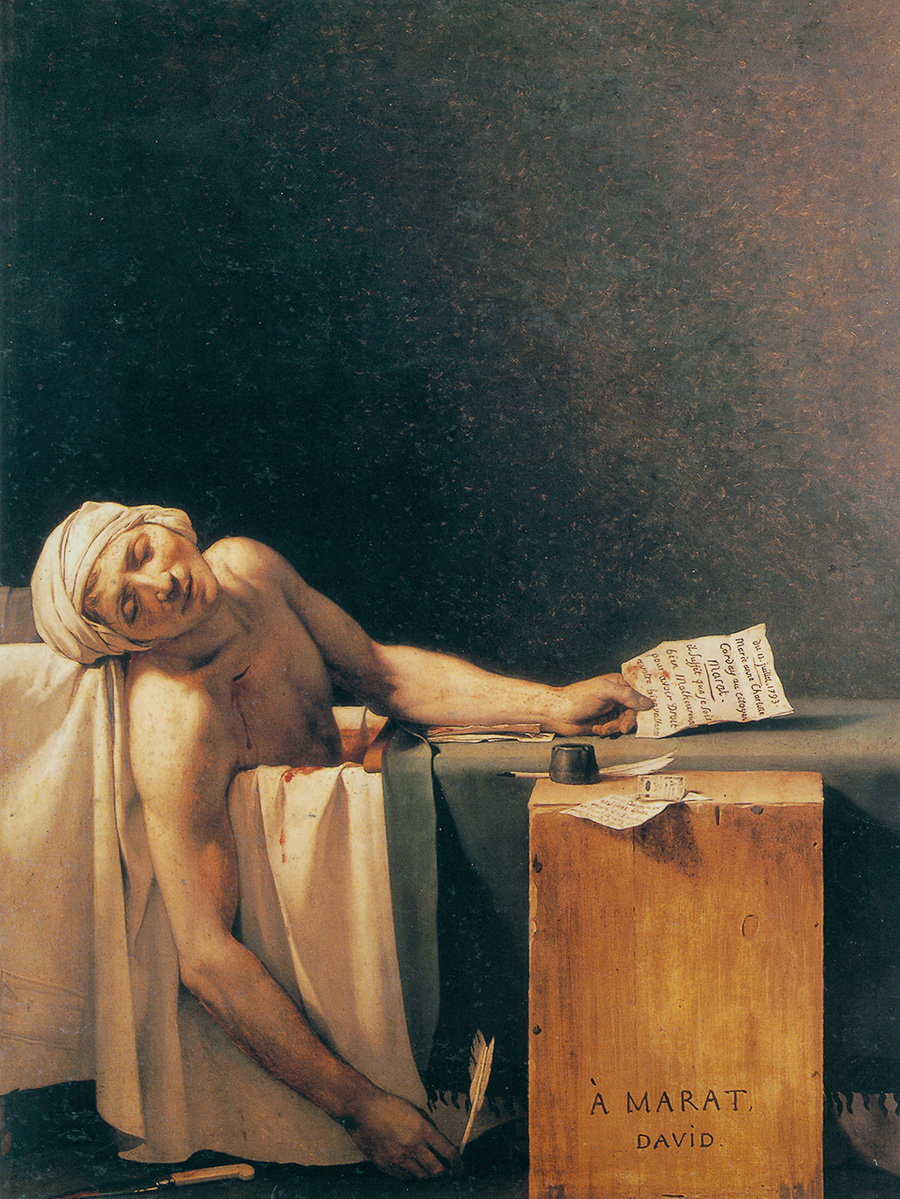

《 马拉之死》

作 者:雅克-路易·大卫 - Jacques-Louis David

作品名称:马拉之死 - >the death of marat

作品尺寸:165x128

作品年代:1799

作品材质:布面油画

现收藏于:布鲁塞尔美术馆

马拉是法国大革命时期雅阁宾派的主要领导人之一,“人民之友”报的主编,他以犀利文笔猛烈抨击法国封建王朝,宣扬共和思想,遭到王党的嫉恨。 由于为了躲避迫害长时间躲在地窖里工作而染上湿疹,不得不每天泡在浴缸里几个小时并且处理工作和文件。

1793年7月13日,,保皇党女刺客,右翼保皇党分子夏洛帝·柯黛以申请困难救济为名,谎称自己是一位共和党人的遗孀,五个孩子的母亲,请求马拉接见并给予帮助。正当马拉阅读她递上的纸条时,凶狠的女刺客用匕首刺进了马拉的胸膛,他倒在了血泊之中,马拉被害的消息一时震动了巴黎城。大卫是马拉的朋友,当他闻讯后立即赶到现场亲眼目睹了马拉被害的惨相,并被刺杀的现场作了速写和记录。用三个月的时间完成了这件作品。

马拉因患有风湿性关节病,每日需浸在浴池中工作数小时,被刺杀时他正坐在浴缸里,凶犯的匕首抛落在地上,鲜血从马拉的胸部伤口处向下流着,死时脸上却带着平静的表情... 整幅画既平易近人,又具有宏伟的纪念碑形式。画面的取景、环境安排、道具选择、人物姿态完全按真实记载,但又经过极其精心的筛选而避免过份日常生活化。

这幅竖构图的画面非常简洁,背景那片毫无修饰的墙面,仅有光线的些微变化,马拉靠在一个浴缸里,他一只手无力地垂落在缸外,另一只手拿着字条,头后仰,面部带着平静的表情,就像工作劳累后闭目小憩一样,鲜血从他的胸膛流出。马拉由于患有皮肤病,不得不每天数小时浸泡在药水中治疗,他常一边治病一边处理公务。大卫便把马拉表现为在浴缸里工作而突然遇刺身亡。

整个画面平静、庄重,省略了一切无关大局的细节,力求简单质朴,既无纷繁的色彩,也无复杂的透视和道具。尽管表现的是可怕的暗杀,画家丝毫没有渲染血腥和恐怖,而是着意刻画马拉之死的崇高和宁静。由此可见画家在他的创作中始终遵循古典艺术的原则,力图保持更多的理性。

《马拉之死》表现的就是马拉在浴缸中被刺死后的场景,画中的马拉表情充满愤怒和痛苦构图中无情的水平线只用无力下垂的右臂做突破,似乎失去任何挽救的希望。画面上没有繁多的色彩,也没有复杂的缩短法,力求单纯。

大卫试图用他的画笔唤起人们单纯质朴的感情和坚贞的正义感。

《 拿破仑·波拿巴穿越大圣伯纳德山口 1800年5月20日》

作 者:雅克-路易·大卫 - Jacques-Louis David

作品名称:拿破仑·波拿巴穿越大圣伯纳德山口,1800年5月20日 - Bonaparte Crossing the Grand Saint-Bernard Pass, 20 May 1800

作品尺寸:高: 271 厘米. 宽: 232 厘米.

作品年代:19世纪

作品材质:布面油画

现收藏于:马尔曼松皇家博物馆

在与奥国的干涉军战斗中,拿破仑冒着冬天的严寒与雪崩的危险,出其不意地越过圣贝尔纳山险坡,带领主力军向敌人腹地前进。在画家的笔下,拿破仑被描绘成英勇、果敢、坚毅的统帅形象,他挥手勒马向上的雄姿以对角线趋势充满画面,整个世界统统在他的脚下,坡石上刻着永垂青史的名字。

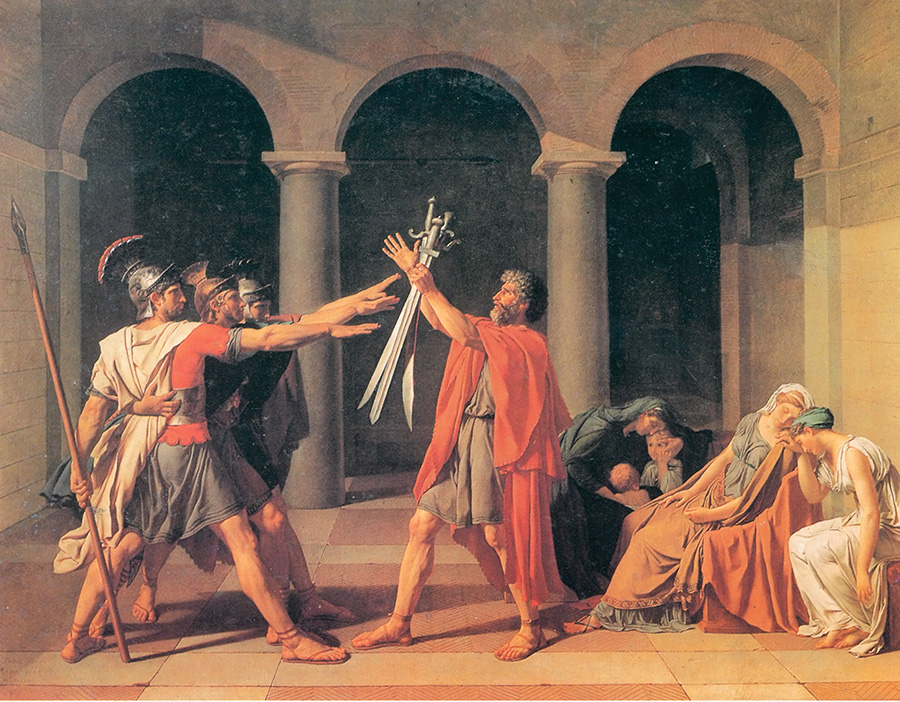

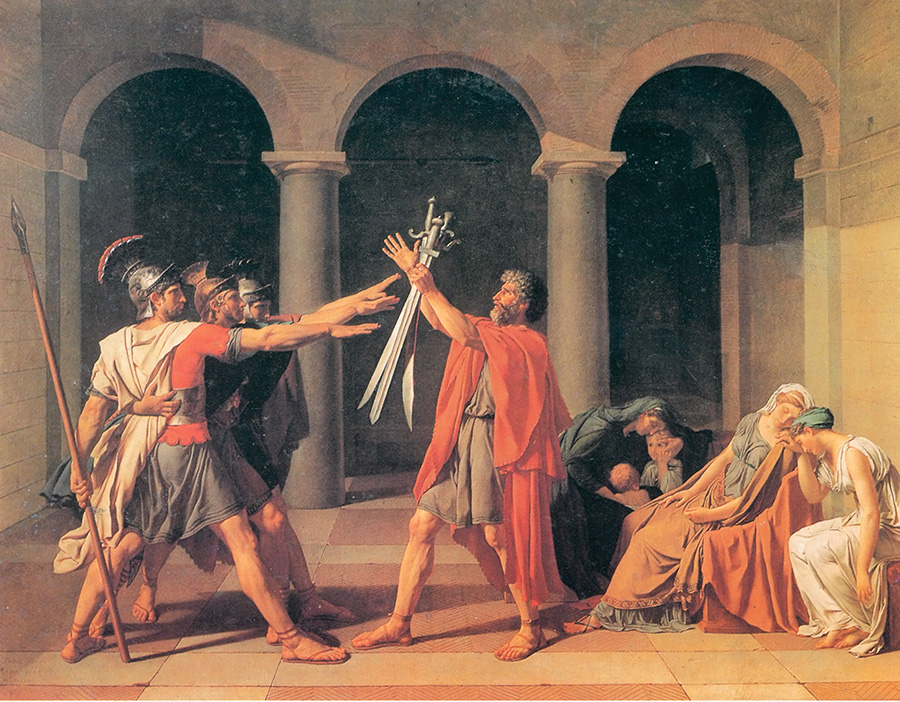

《荷拉斯兄弟之誓》

作 者:雅克-路易·大卫 - Jacques-Louis David

作品名称:荷拉斯兄弟之誓(贺拉斯兄弟宣誓) - the oath of the horatii

作品尺寸:424.8x329.8

作品年代:1784

作品材质:布面油画

现收藏于:

由于接触到一些反封建的革命党人,如雅各宾党的领导人罗伯斯庇尔等,大卫在政治思想和艺术观念上产生了一些变化,创作了一些富有时代精神的作品。从这时起大卫就勇敢地站在时代的高度,用自己的艺术为反封建斗争服务,逐渐走进现实主义潮流。他说过:“艺术必须帮助全体民众的幸福与教化,艺术必须向广大民众揭示市民的美德和勇气”。从此,大卫把艺术作为反封建的战斗武器使用,作为战士登上了画坛和政坛。他在这个时期的代表作品是《贺拉斯兄弟宣誓》。

这件暗示共和,颂扬为国牺牲的巨幅作品,以三个圆拱门将整个画面分为三部分。左边是在父亲面前宣誓的贺拉斯三兄弟,他们有着强壮的体魄,匀称的比例以及大多以直线构成的形体和姿势。中间是手举武器带领儿子们宣誓的老父亲。右边则是由曲线和柔软姿态表现的几位妇女的形象。画面突出地显露出一种质朴和古罗马式的庄严感,男子的刚毅和女性的孱弱对比鲜明。尽管构图平淡,人物姿态过于戏剧化,但仍不失为一幅唤起人们革命斗志和牺牲精神的具有鼓动性的作品。

此画取材于罗马故事,罗马城与毗邻的阿尔贝城争夺最高统治权,为避免大规模的流血,双方达成协议,各选出三名勇士代表本城同对方格斗,胜者则有统治权,画中荷拉斯家三兄弟被选中代表罗马城,临行前他们在父亲面前宣誓,表明为祖国而放弃个人私情,不获胜将战死沙场的决心。而与之交战的邻国战士中,恰好有三兄弟的姐妹的未婚夫。这个极富有戏剧性的情节,被大卫用直与曲、刚与柔的对比手法表现出来。这一主题正切合当时的时势,获得一片喝彩声。

画面上表现的正是这一刹那。

画家精心选择了英雄出征前的宣誓和妻儿哭泣的情节,造成一种戏剧性的精神对比,形象地告诉人们:女人的眼泪也不能动摇英雄们尽忠报国的决心。达维德为了强调这个瞬间情节,着重加强了人物的形象表现力,集中刻画贺拉斯三兄弟的强健体魄、坚毅面貌、宽大步伐和伸向前方的手势,鲜明地揭示了三兄弟的英勇气概。女人们的情态是一组不可缺少的陪衬,她们的悲痛更加烘托出画面的悲壮气氛。作为画面中心人物的老贺拉斯,他是国和家的象征,他的庄严举止制约着三个儿子的行为,指示着他们履行国民的神圣义务、报效祖国。画家在人物造型上使用雕刻手法,形象坚实有力,重视素描的体积感,设色很单纯,可与雕刻相媲美。

人物的背景建筑采用多立克柱式和厚重朴实的拱门,简单沉着、稳定、不可动摇,在精神和形式方面与前景人物相呼应,并突出主体人物。这幅画虽然是达维德早期作品,但表现出他的艺术思想和艺术技巧已逐渐成熟。

当这幅英雄主题的作品在罗马问世时,立刻受到社会的关注和赞美,被认为是新古典主义最好的代表作品。不久达维德回巴黎参加了1785年举办的沙龙展览,获得了革命热情高涨的法国人民的热烈欢迎。

《萨宾妇女》

作 者:雅克-路易·大卫 - Jacques-Louis David

作品名称:萨平妇女(萨宾妇女) - intervention of the sabine women

作品尺寸:385 x 522 cm

作品年代:1799

作品材质:布面油画

现收藏于:

萨平妇女(萨宾妇女)是一个脍炙人口的主题,被历代画家描绘过。它取材于古代罗马故事,相传罗马人建国后缺少妇女,于是他们便将萨平城青年妇女劫夺来做自己的妻子。萨平人当然不会善罢甘休,经过几年积蓄力量后,他们向罗马人宣战,决心夺回自己的姐妹。当罗马武士同萨平军队展开生死搏斗之际,已为罗马人之妻并生下孩子的萨平妇女痛苦万分,她们冲到两军之间,用自己的身躯将其分隔开。因为一方是她们的父兄,另一方是她们的丈夫。大卫遵循古典主义的原则,在画中并未渲染战争的激烈和残酷,而是把一个个裸体武士画得像舞台上的演员,摆着优美的姿态。只有那些英勇无畏的妇女和地上哭喊着的孩子们引起观者的同情和怜爱。

萨宾人是古意大利的一个民族,在我们面前展开的是罗马人与萨宾人厮杀的激战场面,两队人马中间是一群妇女和婴儿,视觉中心描绘了一位美丽勇敢的女子,名叫艾埃茜妮,她奋不顾身地挺身而出阻止这场战争,孩子从她的怀抱中跌落在地,引起两位妇女来抢救孩子,她张开双臂用自己的身体阻挡双方的杀戮,她身后的一位妇女高举婴儿,这一情节向人们宣布:为了我们共同的下一代,我们要和平,不要战争,成为画面的高潮和主题思想。

萨宾人居住在阿比奈斯山脉中央地区,和罗马人相邻。传说罗马帝国的缔造者,原为一个部落的领袖,叫罗马诺(后来的罗马城名依他名而定)。他早就觊觎萨宾妇女的美丽,一心想劫夺为罗马士兵之妻。他设计邀请萨宾人参加他们的宴会,乘机悄悄地打进萨宾城,劫夺了许多美丽的萨宾妇女和他们的财产。若干年后萨宾人强大了,他们欲报此仇,但是被劫的女子已为罗马人之妻,为罗马人生儿育女了,此时萨宾人打来,又势必使他们沦为孤儿寡母的惨境,因此妇女们拖儿带女地出来阻止这场亲人之间的战争。《萨宾妇女》描绘的正是这一情节。在我们面前展开的是罗马人与萨宾人厮杀的激战场面,两队人马中间是一群妇女和婴儿,视觉中心描绘了一位美丽勇敢的女子,名叫艾埃茜妮,她奋不顾身地挺身而出阻止这场战争,孩子从她的怀抱中跌落在地,引起两位妇女来抢救孩子,她张开双臂用自己的身体阻挡双方的杀戮,她身后的一位妇女高举婴儿,这一情节向人们宣布:为了我们共同的下一代,我们要和平,不要战争,成为画面的高潮和主题思想。画面构图和人物造型完全遵循古典主义法则:严格按黄金分割律配置人物,对称、均衡、变化中有和谐统一。画面前景那位左手握盾、右手作投掷标枪者是罗马王罗马诺,他背向观众,对面一位持剑举盾面朝观众的人是萨宾王都斯,双方构成势均力敌的阵势,举双臂的艾埃茜妮使箭拔弩张的敌对双方对称呼应。情势虽然万分紧张,但是画面人物动势和标枪、盾牌圆质的形和线的变化造成画面的稳定感。尽管人人内心激动,但神情毫无生气。画家着意于人物的裸体、半裸体造型,严谨的雕塑形体和细腻的素描功力使这幅激战场面变成古代标准人体展览,缺乏内在精神的感染力,这正是古典主义的缺憾。也反映出达维德此时艺术创造上追求单纯的形式美,理性构思和造型冲淡了艺术美的真实激情。人们认为这是画家在大革命失败后,悲观失望,意志消沉,在这种情绪支配下,借复古以消愁肠。

|